先進国でありながら、低所得の貧困世帯に暮らす子どもが増えている-。今、日本が直面する問題に早くから向き合ってきた英国を5月12~18日、訪ねた。子どもの貧困対策を「将来の社会への投資」と位置付け、官民一体でさまざまな試みを続けている。目指しているのは、すべての子どもが人生の機会を等しく持てる「公正な社会」の実現だ。研究者や民間団体が後押しした政府の取り組み、現状の日英比較などを紹介する。

(子どもの希望取材班)

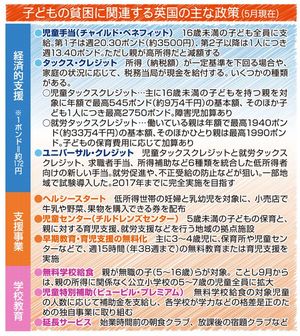

主な政策

ワーキングプア対策が焦点に

労働党のトニー・ブレア首相(当時)が1999年、「2020年までに子どもの貧困を撲滅する」と宣言して以降、政府は「公正な社会」の実現を目指し、多くの対策を打ち出してきた。世界同時不況や政権交代を経た今も試みは続く。

ブレア政権は所得保障、親の就労支援、子育て支援を3本柱に据えた。

独自の「タックス・クレジット」で、子どものいる低所得世帯向けや親の就労意欲を高める現金給付を手厚くした。

親まで含めて困窮家庭を丸ごと支援する拠点として、「児童センター」を貧困率が高い全国3千カ所以上に設置。「貧困によって親の養育が行き届かず才能を伸ばす機会が奪われないように」と、乳幼児や親向けのプログラムを実施し、求人情報の提供など親への就労支援も行っている。

2000年代、子どもの貧困率は一定程度、改善したが、08年のリーマンショックや国の財政運営の厳しさから陰りが見え始めた。

10年に発足した保守党・自由民主党の連立政権は、財政難を理由として、社会保障費の削減に着手した。児童手当に初めて、親が高所得だと減額する所得制限を導入するなど、経済的支援の見直しを進めている。

それでも、教育関係の予算は削減していない。「児童特別補助」(ピューピル・プレミアム)を学校に支給し、家庭の経済状況が厳しい子どもが勉強に付いていけるよう対策を促す。

ここ数年、親が働いているのに貧困から抜け出せない子どもの割合が増えているとして、ワーキングプア対策が焦点になりつつある。その一つとして、法定の最低賃金を上回る「生活賃金」(リビング・ウェイジ)を支払うよう雇用主に求める運動が、行政や市民団体を交えて全国で展開されている。

貧困率の推移

一定の改善、悪化試算も

英国では1980年代、大規模な規制緩和を推し進めた保守党政権下で「貧富の差」が拡大。日本も2000年代に自民党による「小泉構造改革」に伴って「格差」が顕在化した。

英国の子どもの貧困率は、労働党政権下の2000年代に改善した。11年は17%、およそ6人に1人の割合で総数は約230万人。日本は最新値の09年で15・7%、約324万人だった。

日英比較では、英国が上回って推移している。ただ、英国の貧困率は日本より広く貧困層を捉えて算出されており、英国の貧困率を日本の基準で算出すると、00年以降は日本を下回る。

リーマンショック後、低下したのは「不況によって全体の所得水準も下がったから」との見方がある。

10年からの保守党・自由民主党の連立政権は、社会保障費の削減を打ち出しており、子どもの貧困率は20年に22%に悪化するという民間研究機関の試算もある。

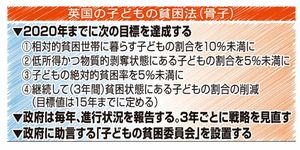

子どもの貧困法

4項目の数値目標を明記

2010年に成立した英国の「子どもの貧困法」は、大半の人が得られる物や機会を持てない「相対的貧困」にある子どもの割合を20年までに10%未満にすることなど、4項目の数値目標を明記している。

所得だけでなく、日常生活に必要なものの充足度を測る「物質的剥奪」指標もその一つ。「新鮮な野菜や果物を毎日食べられているか」「冬のコートはあるか」など細かい調査項目に基づき算出する。ほか二つは、各年の相対的貧困率とは別に10年の所得水準を基準にする「絶対的貧困率」、3年以上の「継続的貧困率」だ。

指標は英国の長年の貧困研究の蓄積が反映され、全項目を合わせて、より正確に状況を捉える手段になる。

貧困法の定めによって、政府は対策の進行状況を毎年国会に報告し、目標達成のための「戦略」を3年ごとに策定する。政府の取り組みを第三者が監視する「子どもの貧困委員会」も設けている。

1月に施行された日本の「子どもの貧困対策推進法」は、対策の考え方や方向性は示しているものの、具体的な数値目標は含まれていない。政府が7月中にまとめる大綱に含まれるかどうかが焦点になっている。

大阪市立大大学院・所教授に聞く

将来への投資貧困観転換を

英国の家族政策に詳しい大阪市立大大学院の所道彦教授(社会政策学)に、子どもの貧困をめぐる日英の違いと共通点、日本が学ぶべき教訓について語ってもらった。

◇ ◇ ◇

英国と比べて日本の枠組み(教育、保育、経済的支援などの制度)に何か決定的に欠けていることがあるわけではない。違うのは社会における「貧困の理解」。英国では貧困は社会問題、格差問題として認識されている。日本では、貧困は昔ながらの欠乏や飢餓のイメージであり、その原因についても「本人の努力が足りない」と言われる。

英国でも100年前はそうだったが、貧困の研究と理解が進み、「貧困観」が変わった。貧困は個人ではなく社会の問題であるという前提で、戦後の福祉国家が維持されてきた。また貧困問題は政治問題でもあった。1960年代以降、子どもの貧困問題の深刻さが社会的に取り上げられ、政治的議論を経て、社会保障制度が拡大してきた。

日本では子ども手当を導入した時、「全員が同じ額をもらうのはおかしい」という議論があった。「親を含む大人が所得に応じて税金を払い、子どもは平等だから同じ額を支給する」という原理が、日本では理解されなかった。依然として福祉は「施し」と受け止められ、「再分配による格差是正」という社会的な視点が足りないのではないか。

子どもの貧困対策を推進したブレア政権時代には「人的資本への投資」が強調された。日本でも「将来の世代への社会的投資」として、子どもの貧困対策を考える必要がある。

最近は低所得世帯の子どもへの学習支援が注目されている。所得格差の是正に加えて、教育分野での取り組みも重要だ。

日本ではこれまで、大学もメディアも子どもの貧困問題に十分な目を向けてこなかったと思う。「子育ては親の責任」というイメージが強くて、介護保険制度などが取り入れられた高齢者分野と比べると、「次の世代をどうするか」という議論が不足していた。

ただ、40年前の英国と同じように、離婚の増加や産業構造の転換による雇用の流動化が進み、ここ数年は、子どもの貧困や貧困の世代間連鎖を断ち切る取り組みへの関心が高まってきた。日本は確実に英国の後を追っている。英国から学べることは多い。

ポストする

ポストする