3月下旬。学校から遠ざかっていた子どもの学習を支援する県北の教室。

大貴君(18)は黙々と机に向かっていた。

小学5年生から、自宅アパートにこもりがちになった。中学校にはほとんど行かず、高校に進学していない。

パートの収入で息子たちを養う母は、困窮し、心に余裕を持てず、不登校に対応できずにいた。

「どうして、人と接するのが嫌だったの?」と、机のわきから記者が尋ねてみた。

大貴君は、少し考え込み口を開く。「家に来る人たちのことが嫌だったんです。いつも母を困らせていたから。恨むような感じも…」

学校や自治体の人から、母は決まって責められる。大貴君は、そう感じていた。

2012年春、玄関から自治体の相談員村上京子さん(61)に呼ばれても、出ていかなかった。

でも、村上さんは、母の「できないこと」を責めず「できること」を一緒に考え動いてくれた。

受け入れていく母。

大貴君はその冬になって初めて、村上さんに会う。

◇ ◇ ◇

13年春、村上さんは大貴君を外に連れ出したい一心で、学習支援の教室を母香織さん(38)に紹介した。

村上さんが携わっている安心感もある。香織さんも、大貴君の背中を押した。

「もっと、人とかかわらないと」。かつての母なら、決して口にしなかった言葉だ。

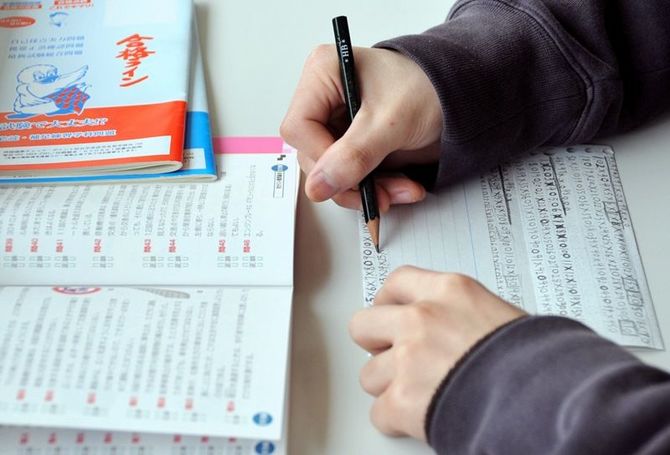

繰り返し言われた大貴君。半年後、鉛筆を持って教室に現れた。

「外に出てくるだけでもすごい」と村上さん。

大貴君には、中学卒業後すぐ、1年間だけ地元のNPOで働いたことがある。面倒見のいい年上の人たちとの仕事。人と話せるようになる。

NPOの雇用期間が終わると、また、家にこもるようになった。

県内の母子生活支援施設にいた小4までは、学校に通ってもいた。

「社会で生活できる素地はあるはずよね」と村上さん。「けど、受け入れてくれる環境がないと、まだ自分の力だけでは飛び出せない」

◇ ◇ ◇

いま、週に1回通う学習支援教室。大貴君は原付きバイクの免許を取ろうと、勉強している。

「働かないで何もしないまま、ずっと家にいていいのかな…」

自分に何ができるか、分からない。

免許は小さな一歩だが、仕事の足として役立つはず。そう思っている。

(文中仮名)

ポストする

ポストする