社会人になって4年。勤務先は約30キロ離れているが、学生の時から家賃4万円のアパートに住み続けている。これ以上、家賃にお金は掛けられない。

下野市内の飲食関連会社に勤める男性(27)は大学時代に総額240万円の奨学金を借りた。

手取りは月約17万円。光熱費や食費、携帯代、車の維持費も掛かる。加えて約1万3千円の奨学金の返済。切り詰めても1、2万円が残ればいい方だ。

返済期間はまだ10年以上残る。男性は打ち明ける。「いまは正社員だから返せている。すべて払い切れるか不安はある」

非正規雇用が増え、大卒でも安定した職に就けないリスクが高まる時代。大卒までの利用が500万円を超えるケースもあり返済の滞納が後を絶たない。

◇ ◇ ◇

国内の奨学金支給総額の約9割は、日本学生支援機構が担う。すべて貸与型だ。

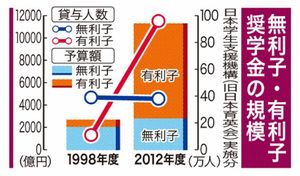

文部科学省によると、機構の奨学金事業規模は、2012年度までの15年間で4倍以上の約1兆1200億円に急拡大。増加分の大半は利子がある奨学金で、13倍に増加した。

機構は「奨学金は無利子貸与が基本」としながらも「可能な限り多くの支援のため、政府資金だけでなく民間借り入れも原資としている」と説明。「原資調達時の金利を、そのまま奨学金の金利に適用している」という。

国は14年度予算案で無利子枠を13年度比約150億円拡大するほか、返済猶予期間の延長など制度見直しに乗り出すが、十分ではないとの指摘がある。

制度について、奨学金問題対策全国会議事務局長の岩重佳治弁護士は「戦後『奇跡の復興』を遂げた時代の経済成長を前提にしているが、もうそれは崩れている」と指摘。

経済的な理由で進学をあきらめないよう支援する制度が、利用者を追い詰める構図がある。岩重弁護士は「制度を抜本的に変えるしかない」と訴える。

ポストする

ポストする