[PR]栃木県民共済

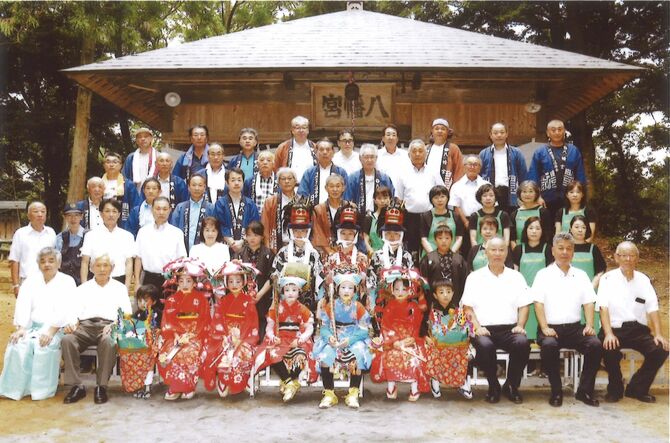

茂木町河井地区に伝わる栃木県指定無形文化財「河井のささら」は、子どもたちが演じる獅子舞です。五穀豊穣、子孫繁栄を願い、地域ぐるみで守ってきました。大人たちに支えながら、役者の子どもたちも一生懸命。敬老の日の9月18日、八幡宮への奉納と長寿寺でのお披露目を立派に成し遂げました。

(企画・制作 下野新聞社営業局)

6月から準備し短期間で踊り習得

敬老の日を目前に控えた9月10日、河井多目的集会所では、本番同様の衣装を身につけた練習が行われました。河井地区の上・中・下の各集落から大勢の人たちが集まり、子どもたちに着付けや化粧を行い、庭では役者の子どもたちがこれまでの練習の成果を披露しました。「今年も上演できることになって本当によかった」と、河井獅子舞保存会の会長を務める服部 公一(はっとり・こういち)さん(75)はホッとした表情です。

保存会には河井地区の106戸の全世帯が加入しています。6月に、警護、膳冠(ぜんかむり)、ふくべ、雑子(ざっこ)、獅子からなる役者を選定。それからは毎週土・日曜日に練習を積んできました。それぞれの役者は毎年変わり、子どもたちは短期間で踊りを習得しなければならないため大変です。

3人の獅子のうち、「中獅子」(なかじし)を務めた中川小学校6年生の青柳 瑠枝奈(あおやぎ・るえな)さん(11)は、「ささらには小さい頃から出ていましたが、獅子の役は今年が初めて。覚えることが多くて最初は大変でしたが、練習するうちにできるようになりました。小学校最後の年なので、しっかり舞いたいと思いました」と話します。

継続することが何よりも重要

「ふくべ」の2人を担当したのは、中川小学校3年生の丸山 玄(まるやま・げん)さん(9)と1年生の大穂(だいほ)さん(6)の兄弟です。「兄弟で『ふくべ』を演じるのは、恐らく初めてだと思いますね。息もぴったりです」と服部さんは話します。兄の玄さんは「役者に選ばれて、頑張ってやろうと思いました。間違えないようにやるのは大変だったけど、しっかりできました」と振り返ります。

玄さんと大穂さんは地元で生まれ育っていますが、両親は宇都宮市内からの移住者です。「ささら」は地域の住民同士が交流を深め合う重要な存在ともなっているのです。

大獅子の指導を行った古田土 弘明(こだと・ひろあき)さん(71)は、自身も小学校高学年の頃、獅子を舞った経験があります。「獅子の動作を大きく見せるよう心掛けました。大切なことは子どもたちが最後までやり遂げることです」。子どもたちが演じてこその「ささら」だと語り、継続していくことが重要であることを強調します。「大きくなって舞ったことを思い出し、郷土に対する思いを伝えていってほしいですね」

知恵を出し合い伝統の踊りを守る

新型コロナ感染症の影響で、2020年と21年は中止を余儀なくされました。昨年、万全の感染症対策を取り、役者の数を減らすなど工夫をしながら開催。昨年に続き、今年も上演することができました。

「伝統芸能はいったん途絶えてしまうと、地域の住民たちも忘れてしまい、復活することが難しくなります」と服部さんは語ります。「河井地区では『ささら』がなくなってしまうと、地域のコミュニティそのものが崩れてしまう。地域にとっては本当に重要なものなのです。皆さんと知恵を出し合いながら存続の方向を探っていきたい」とも話します。

高齢化、少子化の中、厳しい環境ですが、伝統の踊りを守るため、知恵を出し合いながらの奮闘が続きます。

Profile

河井獅子舞保存会(茂木町)

保存会は昭和54(1979)年に発足。河井地区内の全戸が加入しています。舞の指導、衣装、笛の演奏など、多くの住民がさまざまな役割を分担し、役者となる子どもたちを支える体制を整えています。

栃木県民共済は県民読者の皆さまをこれからもサポートして参ります。

ポストする

ポストする