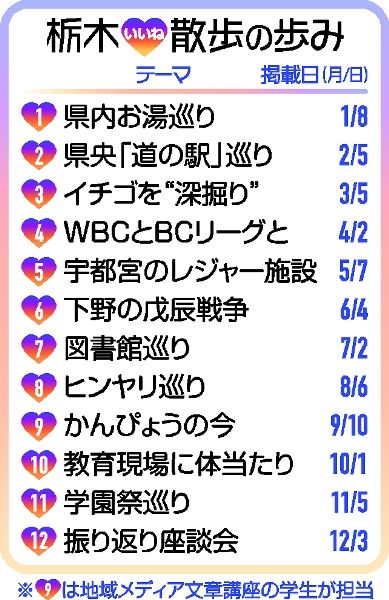

白鴎大地域メディア実践ゼミの学生が、県内のあちこちを取材して“いいね”を紹介する「栃木いいね散歩」は、いよいよ最終回。前身の「県南いいね散歩」を含めて2年間(通算36回)の連載を振り返り、取材や記事執筆を通じて学んだことや地域メディアの今後について、ゼミ生と指導する下村健一(しもむらけんいち)特任教授(元TBS報道キャスター)とともに語り合います。

世代超え熱く交流 印象に残った取材

-印象に残った取材を教えてください。

室岡 初めて担当した戊辰戦争の回は興味を持つ人が多い出来事なので、限られた行数で記事をまとめるのに苦労しました。法蔵寺(日光)の取材では本堂の裏側まで案内していただきました。普段見られない場所に行けたり、触れることができない書類や写真に触れることができ、すごく楽しいなと感じました。

長嶋 大嶽浩良(おおたけひろよし)先生に「飲みに行こうよ」と誘っていただけるぐらい打ち解けられました。質問を一つ一つ真っすぐに投げかけ、取材が盛り上がっていく手応えがあり記者のやりがいや面白さを感じました。

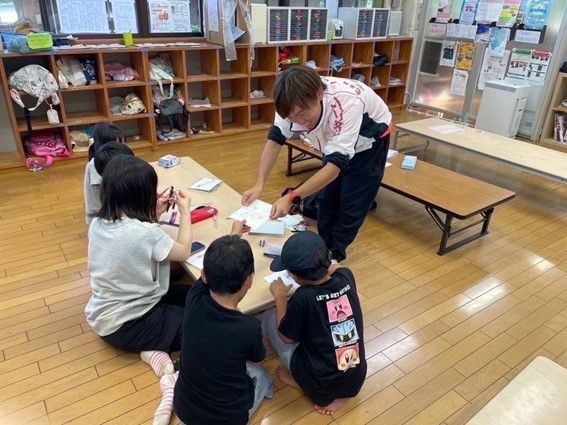

橋本 教育現場の体当り取材で、那須塩原市の「大山やんちゃクラブ」で子どもたちと遊びました。記事に書きましたが、職員の方と名刺交換している姿を見て、子どもたちがお手製の名刺を渡してくれたのはとてもうれしかったですね。

若菜 小学生と名刺交換したり、一輪車で一緒に遊んだりと、その時面白いと感じた出来事を文章にするのに苦労しました。

-普段の学生生活ではなかなか交流のない人との出会いもありましたね。

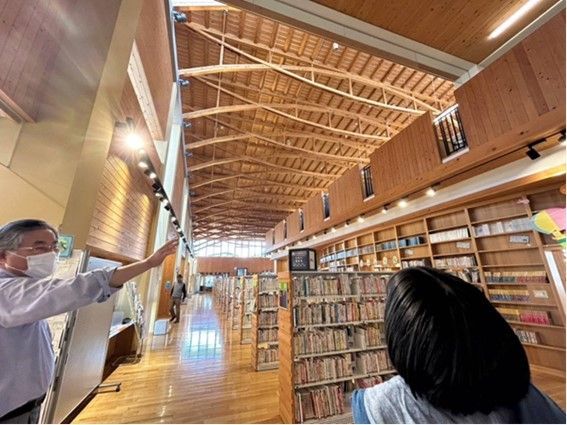

竹居 図書館巡りでふみの森もてぎ(茂木)を訪れた際、小崎正浩(おざきまさひろ)副町長に話をうかがいました。取材の終わりに一緒にかき氷を食べて素敵なお話を聞かせてもらったことが印象的で、さまざまな世代の人と距離を縮めることは大切だと実感しました。

下村 副町長ご自身もすごく楽しかったから、一緒にかき氷を食べようとなったんだろうね。相手が学生さんだからこそ、本音で話せちゃうという不思議な力があるのかもしれないね。

読者の目線を意識 撮影・執筆の苦労

-前身の「県南いいね散歩」より取材エリアが広く記事量も増え、苦労があったのではないでしょうか。

大橋 写真や地図の配置も自由度がある分、どうすればより見やすくなるか毎回悩みましたし、写真の大切さを痛感しました。

泉浦 取材を重ねるうちにどこにフォーカスを当てたら面白くなるか、どんな写真を撮ったら印象に残るかを考える余裕ができました。自分の事だけでなく、読者の気持ちも考えられるようになりました。

下村 今はスマホで無限に写真が撮れてしまうから、撮影前に考えるっていう発想がない。写真も表現なんだということに気付いて撮り方を意識するようになったというか、便利になりすぎて失ったものが取り戻された感じが面白いね。

-取材を通じてどんな気付きがありましたか。

森谷 質問してメモを書きながら、内容を深掘りしていくのが大変。でもちょっとずつできてきたので、コミュニケーション能力は身に付いてきたかな。

下村 森谷が書いた表現で面白いなと思ったのが、ヒンヤリ巡り・松月氷室(日光)の記事にあった「アイスクリーム症候群(なんだかかわいい)」。僕には括弧内の発想はなかったし、記者が思っていることがそのまま文字になって表れるのは、いいね散歩だからこそできる表現だよね。

氏家 大学生らしさを出すため話し言葉に近い文体で書くため、どこまで砕けていいか悩みました。

小林 いいね散歩は臨場感も大切なので、読者の手を取って一緒に取材先に散歩している目線で書くことを意識しています。

小高 相手の方にたくさん話していただいても、限られた行数の中に収めなきゃいけない。どの話題を優先すべきか、話の順番はどうするか、どういう言葉を出していくのかをいつも悩みながら書いています。

下村 学生はまっさらな状態で取材しているので、時間はかかるけれど相手がどんどん話してくれるのですごく良いことを聞き出してくるのが面白いよね。

どう発信、工夫必要 地域メディアの今後

-新聞以外にも雑誌やウェブでも別の連載をしています。3媒体の記事はどのような違いがありますか。

岡 いいね散歩は現在の話題を深めていくのに対して、雑誌は過去を紹介する、小山市の未来を描くウェブマガジンは実現できそうな未来を想像しながら書いているのが特徴です。

佐藤 取材相手には、趣旨や意図をしっかりお伝えしてご理解いただけるよう頑張りました。

下村 新聞がきっかけでウェブ連載につながりました。過去・現在・未来の3連載を同時に持つとは思っていませんでしたね。

-最後に、皆さんが考える「地域メディア」とはどんなものでしょうか。

松島 地域に住んでいる人がよりその地域を好きになれる、知らない一面を知ることのできる地域メディアであったらいいなと思います。

諏訪 いま課題になっているのが、私たちの情報をより広く発信していくにはどうすればいいか。SNS(交流サイト)のフォロワー数も限られているので、どうすれば多くの人に情報を届けられるかを考えています。

-SNSやウェブも活用した情報発信について、どんな記事がバズるのか、どんな投稿がヒットしやすいか一緒に検証していくのもありかもしれませんね。1年間の連載、お疲れさまでした。

▼白鴎大地域メディア実践ゼミ

白鴎大地域メディア実践ゼミは、下村特任教授の指導の下、さまざまな媒体で連載記事を取材・執筆しています。

▽「栃木いいね散歩」=下野新聞&インスタグラム(QRコードから直行)

▽「足利百年カルタ」=月刊タウン誌『渡良瀬通信』(24年1月からはタブロイド紙『minimu』)内

▽「未来発!おやまノート」=小山市Webマガジン『おやまアサッテ広場』内

ゼミメンバー【4年生】泉浦光(いずみうらひかる)、氏家綾音(うじいえあやね)、佐藤麗奈(さとうれいな)、松島翠(まつしまみどり)【3年生】大橋爽乃(おおはしその)、岡結菜(おかゆいな)、小高明日奏(こだかあすか)、小林菜々子(こばやしななこ)、諏訪千咲(すわちさき)、竹居(たけい)あいみ、長嶋優太(ながしまゆうた)、橋本慎之介(はしもとしんのすけ)、室岡巧輝(むろおかこうき)、森谷佳保(もりやかほ)、若菜恵実(わかなめぐみ)

ポストする

ポストする