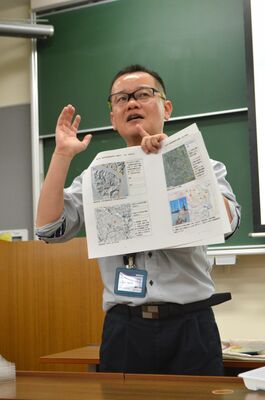

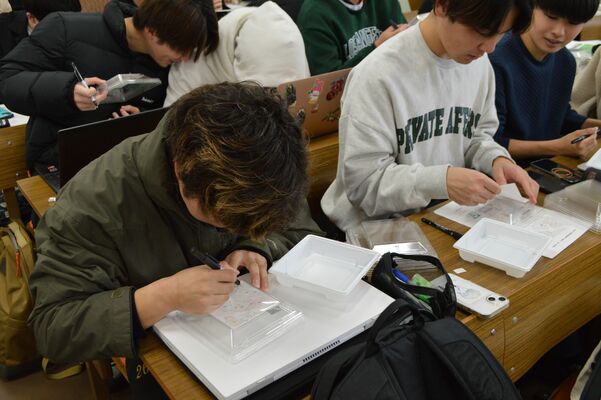

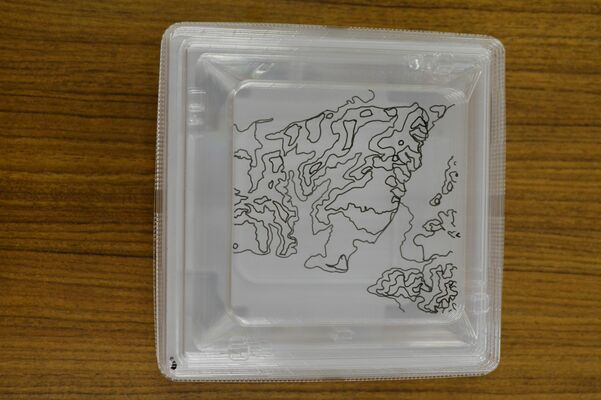

地理学の観点から地域の特徴や災害リスクへの理解を深めてもらおうと、帝京大経済学部の坪井塑太郎(つぼいそたろう)教授は、使い捨てされる弁当容器の透明プラスチックのふたで作る立体地形模型を用いた防災教育プログラムに取り組んでいる。全国各地の災害現場での調査・研究を生かして、子どもも簡単に制作できる立体地形模型を考案。坪井教授は「地域防災は自分の地域を深く理解し、他者と共有するフェーズにある」として、災害や防災・減災に関する情報の伝え方を変革すべきだと強調している。

地理学、防災工学を専門とする坪井教授は、能登半島地震や2016年の熊本地震などの災害現場で記録調査を経験。19年には宇都宮市市政研究センター職員として、台風19号による田川の氾濫で浸水した同市東地区の調査に携わった。

立体模型は段ボールや、スチレンボードなどをカッターナイフなどで切り抜いて作製するのが一般的だが、カッターナイフの扱いは小学校低学年の児童には難しい。そこで簡単に線を描いたり、重ねたりできる上、安価な透明プラスチックふたに着目した。

残り:約 935文字/全文:1407文字

この記事は「下野新聞デジタル」の

会員

のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする