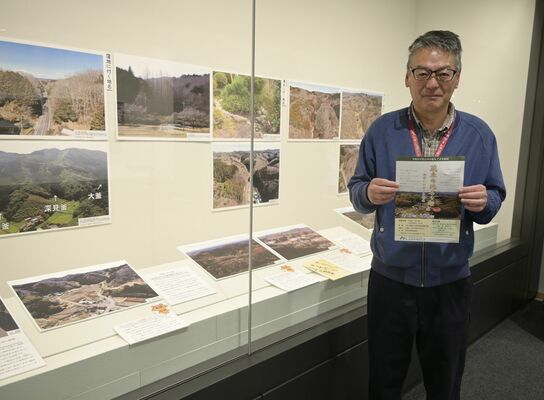

【茂木】町内にある地名の起源を調べた「茂木の地名を探る」が6月30日まで、ふみの森もてぎ歴史資料展示室で行われている。同館埋蔵文化財専門委員の中村信博(なかむらのぶひろ)さん(61)が現地調査を重ねてまとめたもので、3回に分けて行われる企画展の1回目。今回は「地形に由来する地名」を解説している。

町教委が主催。町内には大字、小字計約3千弱の地名があるといわれ、中村さんはその地名の成り立ちを「地形」「災害」「人為」に分類した。今回は全体の7、8割を占める「地形」由来の地名を、古墳の時代までさかのぼるなどして詳細に調べ上げた。

町内には山裾、谷、斜面、くぼ地など地形の特徴から付いた地名が点在する。例えば、昔から言われている言葉で高い土地を示す「イー」は飯(いい)や飯野で見られ、それらの集落も高台にある。周囲を何かに囲まれた地名を示す「マキ」は牧野(まぎの)や牧で見られ、牧野は蛇行した那珂川、牧は崖に囲まれている土地になっている。

実際に山や谷、川などの写真を付けて解説をしているため展示もイメージしやすい。中村さんは「今まで当たり前だと思っていた、地元の地名の成り立ちを展示を通して知ってほしい」と話している。

また、関連講座も予定されていて、26日午後2時からは同館ギャラリーで元県考古学会会長の塙静夫(はなわしずお)さんによる「栃木県と茂木町の地名を探る」と題した講演を行う。

開館は午前9時~午後7時。月曜休館、入場無料。毎週土曜は午後2時から展示解説も行っている。(問)同館0285・64・1023。

ポストする

ポストする