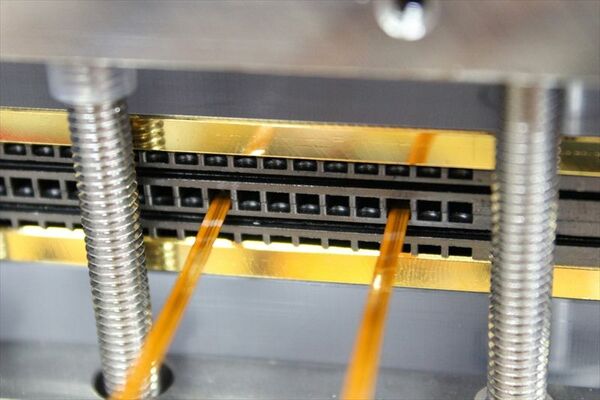

脱炭素化に向けて注目される燃料電池を安定稼働させる制御システムを、筑波大と小山高専の研究グループが開発したと、両校が21日までに発表した。電池内の電流分布を把握する新たな手法を開発し、電池を分解することなく磁気センサーによって不具合をリアルタイムで検知、制御する。従来一般的な方法に比べ製品の小型化、低コスト化が期待できるといい、研究グループはメーカーなどと協力して実際の燃料電池システムへの搭載や製品化を目指す。

代表で研究を主導したのは、小山市在住で2020年まで同高専で研究を続けていた同大システム情報系の秋元祐太朗(あきもとゆうたろう)助教(33)。もう一人の代表は同高専電気電子創造工学科の鈴木真ノ介(すずきしんのすけ)教授(48)。論文著者に名を連ねた同大大学院1年の柴田真澄(しばたますみ)さん(23)も同高専修了生で専攻科在籍時、鈴木教授の下で基礎的研究を担った。

残り:約 466文字/全文:867文字

この記事は「下野新聞デジタル」の

会員

のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする