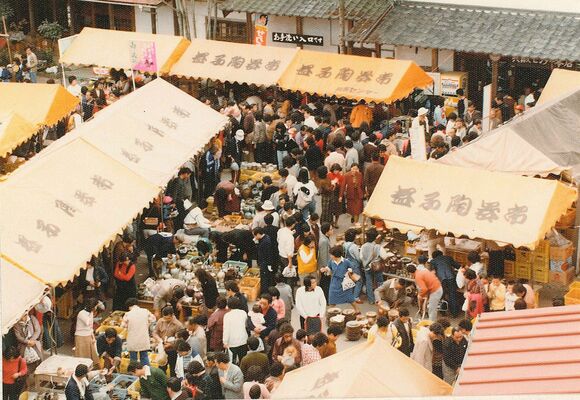

益子町の象徴は昔も今も益子焼だ。春と秋の陶器市には全国から計60万人が訪れるなど、観光や産業の屋台骨を支える。

町史などによると1852年、笠間焼を学んだ大塚啓三郎(おおつかけいざぶろう)が町内に窯を築いたことに始まる。黒羽藩から支援を受けて、発展した。

産業面では明治以降、山水土瓶、鉄道の敷設に伴う汽車土瓶、1958年ごろからは「峠の釜めし」の器とヒット作を生み出しながら、鋳物や金属製品の普及、昭和恐慌といった逆境を乗り越えていく。

その間、30年に町に定住した濱田庄司(はまだしょうじ)が変革をもたらした。「民衆的工芸」を唱え、益子の土、上薬を使い、益子焼を大量生産の日用雑器から芸術に高めていった。民芸運動は高度経済成長期にブームとなり、土の匂いがする素朴な民芸陶器の生産へと産業の方向性を変えていった。

濱田を慕う陶芸家が移住し、55年ごろからは、県窯業指導所の研究生などとして多くの若者が益子に来て独自の作風を追求した。町外からの転入者に寛容な風土、土地柄は今に通じる。

一方、92年をピークに製造や小売りといった益子焼関連の事業所や陶土使用量の減少が続く。今や材料や成型方法、デザインなど多種多様な作家が個人で勝負する時代になっている。

益子陶芸美術館の学芸員吉河歩香(よしかわあゆか)さん(29)は「焼き物を取り巻く環境や価値観が変化する中、『益子焼』という言葉は非常に広い概念を含む」と話す。

窯業地としての歴史は比較的浅いからこそ、伝統や権威にとらわれず、自由な挑戦の可能性を受け入れているとも言える。町は新たな補助制度を設け、担い手の確保や人材育成、新人作家の支援に力を注ぐ。

ポストする

ポストする