1998年8月下旬、記録的な集中豪雨で那須町や黒磯市(現那須塩原市)に甚大な被害を及ぼした「那須水害」。全国各地で台風や豪雨による河川水害が頻発する中、25年前の那須水害の記憶を次世代に引き継ぐための活動も変化している。

約20年にわたって川の保全活動やウオーキングイベントに取り組んできた市民団体「余笹川流域連携ネットワーク」が昨年11月、惜しまれつつ解散した。活動に尽力してきた2人のキーパーソンに、那須水害の記憶を後世に伝える活動の歩みを振り返ってもらった。

風景が一変

同ネットワークの会長を務めた稲葉茂(いなばしげる)さん(71)=NPO法人県防災士会理事長=は、もともと県職員として砂防事業を担当していた。

1998年8月27日早朝、今まで耳にしたことがない雨音を聞き、那須町役場近くの自宅から伊王野方面へ車を走らせた。氾濫の危険があった箇所の無事を確認して自宅へ戻ろうとした時、余笹川の方向がくすんでいるのが見えた。近づくと茶色い水が流れ込み、目の前で余笹橋を飲み込んでいった。

急いで避難したものの、上流の石堀子橋周辺ではどこが橋か田んぼだったかも分からない状況で、上流の余笹川ふれあい公園や那須スイミングドームも茶色い水に覆われていた。

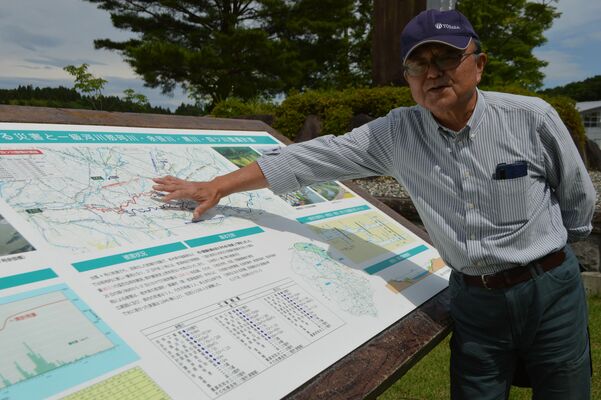

同公園に設置された那須水害に関するパネルは昨年、読みやすくリニューアルされた。稲葉さんはパネルに掲示された写真を指し「スマートフォンで気軽に撮影できる今と違って、当時はフィルムカメラしかない。当時の写真は、貴重な資料としてさまざまな文書や報道で活用された」と話す。

ソフト対策

余笹川などの復旧工事に携わった福田一郎(ふくだいちろう)さん(70)は、災害に立ち向かうにはハザードマップや避難所運営、地域コミュニティー形成といったソフト面が重要と考えている。「那須水害の記憶を後世に伝えていかなくては」と、稲葉さんらと余笹川流域連携ネットワークを結成した。

福田さんは事務局長として、水害や復旧工事によって変化した河川環境や水生生物の調査や、川に親しむウオーキングイベントなどの企画、運営に尽力。自然豊かで穏やかな川の流れを取り戻し、イベントは地域住民でにぎわった。

ネットワークの活動について「会員が減り高齢化しており、やりたくない人に無理やり引き継ぎたくなかった」と福田さん。その上で「この地域は数十年に1度のペースで洪水が発生している。災害の記憶を継承する方法はたくさんある」と強調する。

その一つが「自然災害伝承碑」だ。那須水害に関する伝承碑は10カ所以上あり、全国各地の自然災害伝承碑を確認できる国土地理院のウェブマップにも情報が公開されている。

一方、那須町の小中学校では、独自科目「NAiSUタイム」で防災教育を実践している。那須水害や東日本大震災、活火山に指定されている那須岳や噴火など内容は多岐にわたり、小学生は自助、中学生は共助も学ぶ。

同町教委学校教育課の石倉史郎(いしくらしろう)さん(46)は「小学校の修学旅行で神奈川県鎌倉市を訪れた際、児童たちと津波の知識を学び、避難ルートを確認できた。普段の学びが校外学習や実生活に生かされている」と話した。

発災から25年。地域の災害の記憶を伝えていくことが、次の世代の命を守ることにつながっていく。

ポストする

ポストする