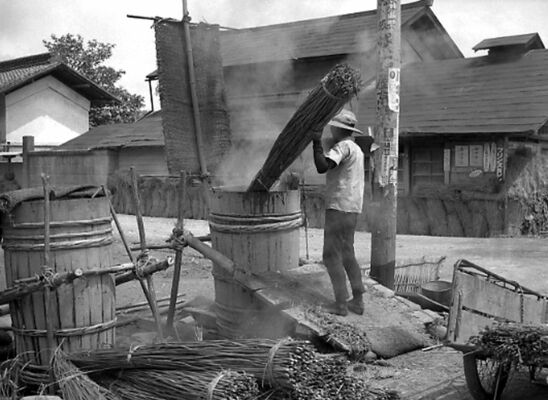

鹿沼市が生産量日本一を誇る麻。市史によると、県内では最も古くて戦国時代末期の1550年代、都賀郡引田村(現・同市引田)で栽培が確認されている。

山あいで土地がやせて稲作が難しい地域の換金作物として重宝され、特に永野や西大芦、南摩などで栽培が盛んとなった。

耐久性に優れ、衣服や消防用ホース、神社の鈴緒、大相撲の横綱が腰に締める綱などに使われてきた。1950年代以降、安価な化学繊維や輸入麻が市場に出回り、生産量は全国的に減少。52年に5千ヘクタール近かった作付面積が、2021年には7ヘクタールにまで縮小した。

祖父の代から100年以上、永野地区で麻を生産する県あさ振興連絡協議会の大塚保雄(おおつかやすお)会長(70)によると、一年中出荷作業が続き、休日はほとんどない。ひょう害をひとたび受けるだけでその年は収量がゼロになるなど、収入は不安定という。大塚会長は「安定した給料を求めて会社員になる後継ぎが徐々に増えた」と振り返る。

生産者は盗難被害にも悩まされてきた。1960年代のヒッピーブームで大麻使用目的の盗難が増加。大塚会長は「外国人がしょっちゅう車で来て葉を盗んでいった。夜中まで見張りをして、当時は眠れなかった」と振り返る。82年、県農業試験場が無毒麻「とちぎしろ」を開発し、今では盗難はほぼなくなったが、ほ場の周辺を歩く不審者は後を絶たない。

現在県内の生産者は10人で、うち市内在住者は8人。後継者がいない農家もある。大塚会長は「全国に胸を張れる鹿沼の文化。全国の人に魅力を知ってほしい」と新規就農者の確保に努めている。

ポストする

ポストする