九州北部で記録的な大雨による川の氾濫や土砂災害が発生するなど、台風や豪雨による河川水害が毎年のように発生している。本県でも2015年の関東・東北豪雨や19年の台風19号を経験しており、河川水害は決して人ごとではない。被害を少しでも減らすための取り組みや、過去の災害を教訓とする地域の活動が進んでいる。

2019年10月、本県や福島県などで甚大な被害をもたらした台風19号。宇都宮市内では24時間降水量が観測史上最大の325・5ミリを記録し、田川流域と姿川流域で床上浸水636棟、床下浸水390棟の被害が出た。市内を襲った水害の教訓をどう生かしていくのか-。同市東地区で行われた調査や地元自治会の取り組みを紹介する。

■記憶を調査

市内のNPOや企業による被災者支援組織「うつのみや暮らし復興支援センター」では、浸水被害に遭った東地区・錦地区の住民を対象に浸水時間や避難時間などを大規模な調査を実施。調査に携わった「人と防災未来センター」リサーチフェロー坪井塑太郎(つぼいそたろう)さん(52)は「個人の記憶を社会の記憶・記録にすることで、被災者支援や今後の課題提示につながる」と強調する。

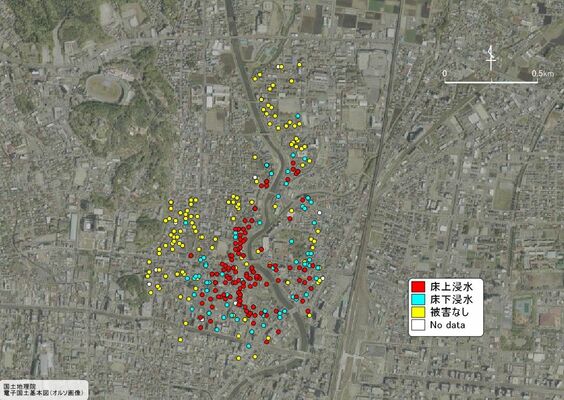

自治会の呼びかけなどの効果もあり、対象地域のおよそ3分の1に当たる448世帯(763人)が回答に協力。地図データと地域情報を統合し可視化・分析する「地理情報システム」を活用し、調査結果を基に浸水被害の状況や浸水開始時間、避難の状況などをマップに表示することで、いつどの地点で浸水したか、地域住民がどの段階で避難行動に移ったのかが明確になった。

さらに住宅補修や自家用車購入などの費用なども調査。この結果、床上浸水世帯では100万円以上の負担が多かったことが分かった。坪井さんは「個人情報など難しい課題もあるが、被害状況や平時に戻るまでの状況を細かに把握できた。調査技術を伝えることも被災者支援になる」と振り返る。

■説明会直後

同市東地区連合自治会は19年9月、この年改定したばかりの洪水ハザードマップについて住民説明会を行っていた。田川流域では6時間の総雨量が365ミリメートルだった場合に東地区の多くの場所で浸水被害が想定されること、水害発生時は田川にほど近い東小や隣接する市東地区地域コミュニティーセンター(東コミセン)は避難所として使用できないことなどを紹介した。

説明会からおよそ1カ月後、台風19号による大雨に見舞われる中、東コミセンには30人ほどの住民が避難したという。自治会役員は手分けをして指定避難所の昭和小まで住民を移送。最後の住民を同校に送り届けた午後8時すぎには、千波地区に田川の水が大量に流れ込んでいた。

幸い人的被害はでなかったものの、同地区は台風19号の被害を語り継ぐため、市の補助金を使ってハザードマップや災害時に役立つ情報をまとめた防災リーフレットを作成し、全戸に配布する予定だ。表紙には「風水害は赤門通りより西へ避難」と大きく表示した。小島弘義(こじまひろよし)会長(82)は「これからも災害・防災説明会や訓練を定期的に行っていきたい」と話した。

ポストする

ポストする