「谷中学」

足尾銅山から流れ出た鉱毒沈殿などを目的とした遊水地計画に伴い、強制廃村を突きつけられていた渡良瀬川下流の谷中村(現栃木市)に1904(明治37)年、田中正造(たなかしょうぞう)は自ら居を移した。村民を支え共に暮らすうち、学びを得ているのは自分だと気付いた正造は、村での学びをそう呼んだ。

「先にやられたと思いました」

四大公害病の一つ、水俣病研究の第一人者で医師の故原田正純(はらだまさずみ)さんが谷中学を知った時の感慨の言葉が、ある講義録に残る。

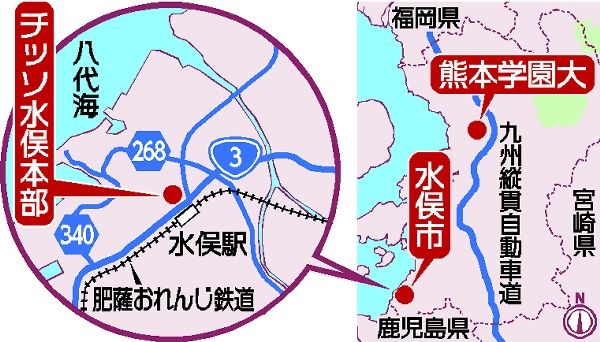

触発され、90年代に被害の現地に根差した「水俣学」を提唱。2002年、熊本学園大(熊本市)で講義を始めた。言葉は初回講義で発せられた。

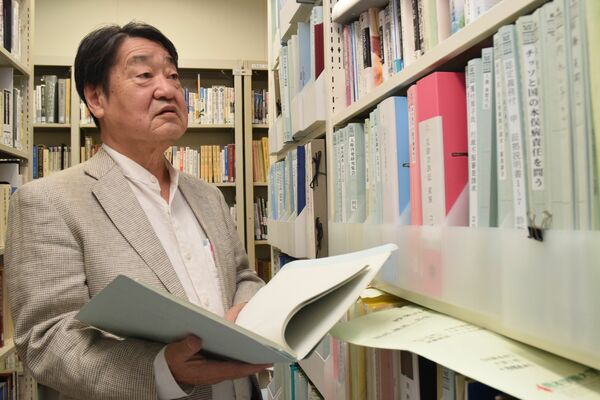

「だったら水俣でも水俣学があっていいじゃないか、みたいな発想だった」。社会政策が専門で、開講を一緒に進めた花田昌宣(はなだまさのり)同大シニア客員教授(70)は振り返る。

◇ ◇

足尾銅山鉱毒事件を解決しようと尽力した正造は1912(明治45)年、日記に「真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし」と記した。

「水俣に通じるものを感じていたと思う」

同大生時代に水俣学を受講した熊本県水俣市の介護福祉士永野(ながの)いつ香(か)さん(42)は、原田さんが正造の記述を口にしていたことを覚えている。

明治期の殖産興業の号令下、銅山開発が進む中で起きた鉱毒事件。正造が日記に「真の文明」についてしたためた20年ほど後、同市内の日本窒素肥料(後のチッソ)水俣工場は水俣湾へメチル水銀を含んだ排水を流し始めた。

メチル水銀を取り込んだ魚介類を食べたことによる中毒で手足のしびれや震えなどの症状に苦しみ、命を落とす人も出た。

後に水俣病と呼ばれる公害病が公式確認された56(昭和31)年、経済白書は「もはや『戦後』ではない」と宣言し、国内は高度経済成長期に入りつつあった。

◇ ◇

多岐にわたる分野から水俣病とそれを取り巻く問題を考える水俣学の講義が始まり20年余り。講師には専門家だけでなく患者や支援者、写真家なども招く。

毎年、100人以上の学生が受講する。花田シニア客員教授も教壇に立つ。

「学生全員が研究者になるわけではない。地元で活動したりするのも素晴らしい」。同大は水俣学研究センターを開設し、被害の現地に軸足を置きながら次代の担い手を育てている。

谷中学への共感から生まれた水俣学は、今も脈々と引き継がれている。

ポストする

ポストする