「送別会もやったさ。取材に来たマスコミは、みんな拒否したんだ」

北海道佐呂間町の栃木公民館で4月下旬、鈴木賢吾(すずきけんご)さん(86)が51年前の出来事を振り返った。山形県から入植した子孫で、栃木の郷土史編さんに携わった。

春とは言え寒気のきびしい日-。郷土史にそう記された1972(昭和47)年3月8日の朝、同じ公民館に集まった6戸の家族が、深雪を踏みながら慣れ親しんだ地を去った。本県への帰郷者の旅立ちだった。

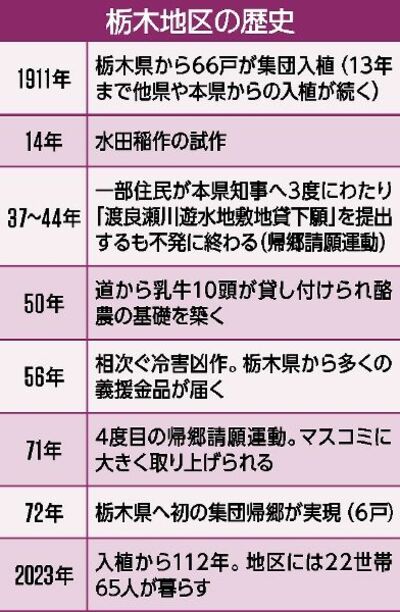

足尾銅山鉱毒事件を背景にした栃木県からの入植者の間で、昭和期に起こった帰郷請願運動。かつて故郷を追われ、北の大地に立った入植者の望郷の思いが、静かな農村を揺るがした。

◇ ◇

「誰もが10年たったら一財産抱えて内地へ帰る気持ちだった」。栃木県史に、初代入植者の言葉が残る。思いを継いだ子孫は71年、県知事へ「渡良瀬川流域土地貸下請願書」を提出した。初代から、4度目の請願だった。

67年に公害対策基本法が施行、68年に国が水俣病を公害病と認定した頃。入植の経緯が注目され、運動の報道は過熱した。

離農者の倒れた家屋、雪に埋もれた墓石-。既に酪農などの産業は軌道に乗っていたが、新聞やテレビが強調したのは負の側面ばかり。そんなところに嫁はやれない-。風評も生まれ、町民からは運動に反対する声が上がった。

◇ ◇

既に入植から半世紀以上がたち、栃木に根を張った子孫の思いも割れていた。

「俺は牛飼いで家畜が好きだった。戻ろうというのはなかった。当然だよ」

田中信夫(たなかのぶお)さん(83)は部屋村(現栃木市)出身の3代目。残ることを迷わなかった。

結局この時、県のあっせんで帰郷を果たしたのは、請願書に名を連ねた13戸のうち6戸だった。

田中さんと一緒にとどまった父祐一(すけいち)さんも名を連ねた一人だった。その後、97歳で鬼籍に入った。帰郷しなかった真意は定かでない。

「おやじが行くってなれば、俺も行くってなるからか…。何も言ってくれなかったから分からないよ」

亡くなる数年前、父親を連れて栃木県を訪れた。親類や栃木からの帰郷者と旧交を温め喜ぶ姿が、目に焼き付いている。

「最後の親孝行だった」。田中さんはそうつぶやいて、眼鏡の奥の目尻を下げた。

ポストする

ポストする