2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発事故後、事故と足尾銅山鉱毒事件は並べて語られるようになった。国策のもとで進められた原発建設と銅山開発。福島県の原発事故被災地と閉山から50年がたった足尾で、通底する何かを追った。

◇ ◇

「城下町」の中心としてにぎわった商店街の面影は、想像すらできなかった。

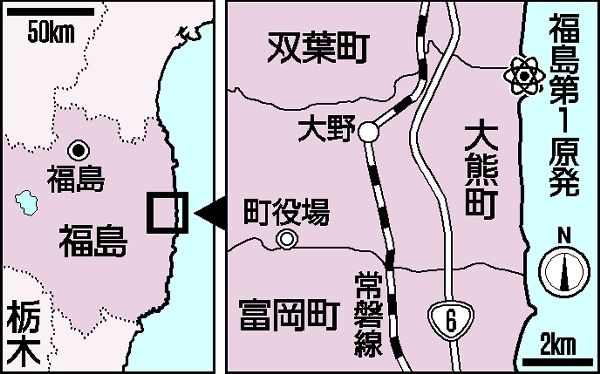

3月上旬、福島県大熊町のJR大野駅前に立った。東京電力福島第1原発から約5キロ。帰還困難区域だったが2020年、駅周辺は特定復興再生拠点区域として避難指示が解除された。

見えるのは真新しい駅舎と開発を待つ更地、庭に草が伸び放題の空き家。1971年に稼働した原発が立地する町。かつてはバスが走り、近隣からも買い物客が訪れる繁華街だった。

町は原発事故後、全町避難を強いられた。除染で一部は避難指示が解除されたが現在も町の半分、約4千ヘクタールは帰還困難区域。3月現在、町へ戻ったのは194人。事故前の人口約1万1千人余の2%に満たない。

「復興って何だろう、って。もう元の町には戻らないから。答えは見つかっていない」。自宅が駅前の渡辺英政(わたなべひでまさ)さん(58)は言う。昨年、自宅を再建し、避難先のいわき市と2拠点生活を始めた。

復興は進むが、町の将来像は渡辺さんも想像できない。

◇ ◇

大熊町は1961年、福島県で初めて原発誘致を決めた。その6年前の55年、国は原子力基本法を制定し、原子力開発、利用推進へ踏み出していた。隣接する双葉町も続き、両町にまたがって東電福島第1原発は建設された。

農業以外に主な産業はなく、農閑期は出稼ぎが常だった過疎の町は一変した。

出稼ぎに出た町民の多くは東電や関連会社に働き口を得た。町にはバーやキャバレーなど華やかな店が立ち並ぶようになった。立地前、1億円に満たなかった大熊町の歳入は80年代には30億円を超えた。

「東電さまさま。どっぷりぬるま湯に漬かっていたんだ」。原発余波に乗り70年代後半、町内で喫茶店を開業した男性は振り返る。

◇ ◇

「安全の根底が覆された時にどうなるか。その視点に立てなかった」。町職員時代に原子力行政を担当した秋本圭吾(あきもとけいご)さん(70)は悔やむ。恩恵に浴する城下町で、安全性への疑念が広がることはなかった。

そして2011年3月11日、事故は起きた。住民は故郷を追われ、町は面影を失った。12年たった今、原発では先の見えない廃炉作業が続く。

富国強兵、殖産興業の号令のもとで開発が進んだ足尾銅山。国策、繁栄、依存、代償-。大熊の地で、足尾で脳裏に浮かんだ言葉がよみがえった。

ポストする

ポストする