東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から間もなく12年になる3月上旬、福島県の太平洋沿岸、浜通り地方を南北に貫く国道6号を車で走った。

車が行き交う国道から脇道に目を向けると、進入を阻むバリケードが見えた。同原発が立地する同県大熊、双葉両町の沿道は今も帰還困難区域が多い。

ロードサイドには閉店し人けのないガソリンスタンド、飲食チェーン店…。両町境を通り過ぎる辺りで、東の太平洋側に大型クレーン数基が見えた。約2・5キロ先の第1原発。クレーンの下では前人未到の廃炉作業が続いている。

◇ ◇

「廃炉は絶対に無理。100年たっても無理」

福島県内の避難生活から2022年10月、双葉町の災害公営住宅に戻った男性(63)の見方は厳しい。

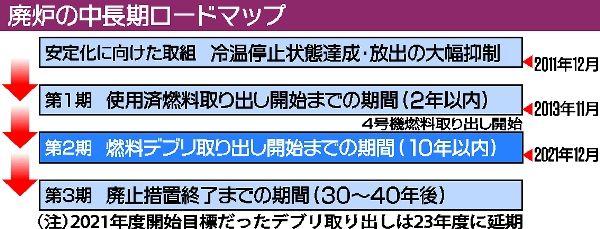

原発事故から9カ月後の11年12月、政府と東電は「中長期ロードマップ」を発表し、廃炉作業の完了時期を「30~40年後」とした。その目標は現在も掲げているが、廃炉の最難関とされる溶け落ちた核燃料(デブリ)取り出しは着手時期さえ延期が続き見通せていない。

炉心溶融(メルトダウン)を起こした1~3号機のデブリ総量は推計約880トン。強い放射線を発するデブリは取り出した後でどう最終処分するのか、原発跡地はどうするのか-。廃炉作業の最終形は、ロードマップからも読み取れない。

先の見えない廃炉作業が続く一方、周辺地域では一歩ずつ住民の帰還が進む。

双葉町の隣、一時は全町避難を強いられた浪江町の田中(たなか)ヨリ子(こ)さん(79)は20年4月、墓を世話するため故郷の災害公営住宅に入った。

「原発が怖かったら帰ってきませんよ」。腹はくくっているものの、不安も残る。「廃炉までに事故でもあれば今度こそ、この辺は全て駄目になっちゃう」

◇ ◇

先の見えない後処理-。足尾の現状が、重なって見えた。

日光市の足尾銅山では閉山から50年がたった今も、坑廃水の処理が続く。有害な重金属などを含む坑廃水は閉山後も出続ける。その処理は半永久的に求められる。

坑廃水処理で出た沈殿物などは簀子橋(すのこばし)堆積場にためて管理している。所有する古河機械金属のOBは「(将来的に)堆積場をどうしていくかという議論は、まだまだ先の話」と話すが、その容量は無限ではない。

ポストする

ポストする