東日本大震災は、日光市足尾地域に潜んでいた危うさを呼び起こした。

「本当、びっくりしちゃって」

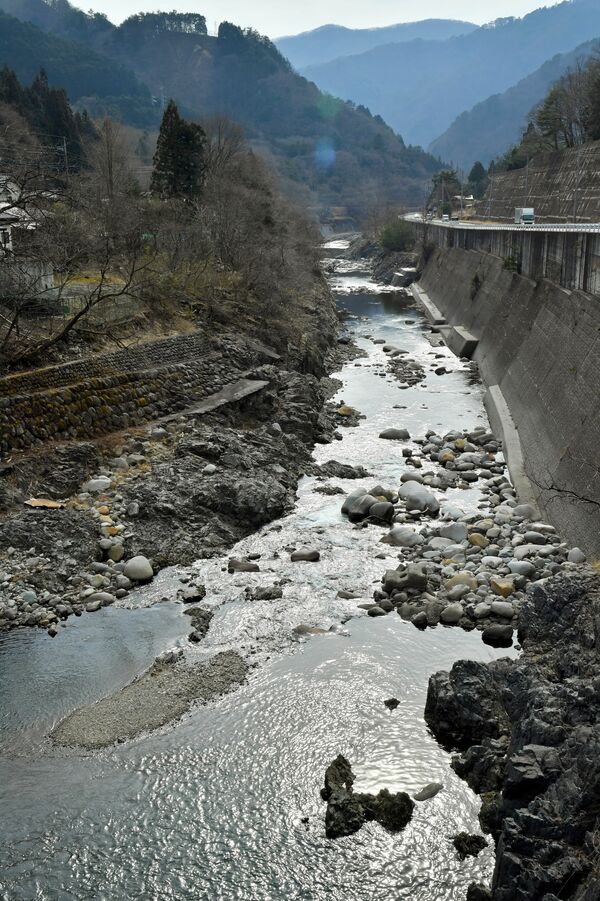

大震災から12年になる3月上旬。上原和枝(うえはらかずえ)さん(92)は自宅前を流れる渡良瀬川の対岸に視線を向け、あの日の記憶を思い起こした。

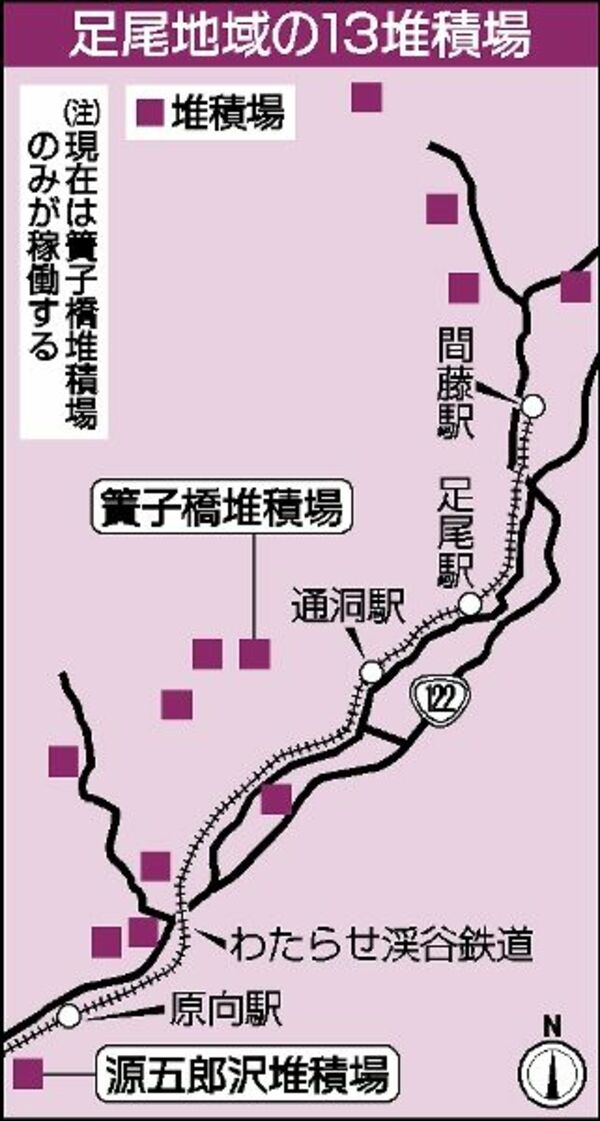

視線の先にはわたらせ渓谷鉄道の線路、さらに先には1973年に閉山した足尾銅山の銅選鉱で出た鉱さいなどが堆積する源五郎沢堆積場がある。

「何分か、たってからだよ、崩れたのは。あそこにあった木が倒れちゃったんだ」。日光市の震度は5強。堆積場から土砂のようなものが崩れ出てきた。

地震直後、心配する息子からの電話に出ていた最中、窓越しに見えた。

土砂は線路を埋め、渡良瀬川にも流出した。「鉄道はしばらく走れなかった」

大震災では、源五郎沢を含め全国の鉱山の三つの堆積場で流出事故が起きた。

◇ ◇

影響は鉄道だけにとどまらなかった。

翌12日、源五郎沢堆積場から下流に数キロ離れた渡良瀬川で環境基準値のおよそ2倍の鉛が検出された。

源五郎沢の流出事故は、この時が初めてではない。

銅山閉山より15年前の58年に突然決壊し、この時は渡良瀬川下流域の農作物に被害が出た。

調停などを経て、再発を防ぐため栃木、群馬の両県と太田、桐生の両市は閉山後の76年、銅山を経営した古河鉱業(当時)と公害防止協定を締結。以後、定期的に水質検査や堆積場の視察などを行っている。

足尾には源五郎沢のほかに12の堆積場がある。稼働しているのは簀子橋(すのこばし)堆積場のみ。稼働していない堆積場は覆土や植栽などによって安定化が図られ、一見すると鉱さいが積まれていることが分からない場所もある。ただ傾斜地などにある一部の堆積場では緑化などが十分に進んでいない。

◇ ◇

大震災から12年。

源五郎沢堆積場の流出事故から数日後、現場を見たという男性は「地震自体の家の被害はなかったんだよ」と振り返る。それでも堆積場の事故は起きた。

その後間もなく、県などの検査で鉛の数値は基準内に下がったことが確認された。堆積場は再発防止の工事が行われ、今は堆積物が崩れ出た形跡は見当たらない。

「もう12年たっているからね」。あの日驚いた上原さんの記憶も、年月を経て薄れつつある。

ポストする

ポストする