日本では地震、風水害、土砂災害などが頻発しているが、国内に住む外国人は被災した経験が少ない上、意思疎通や情報伝達、文化の違いといったハードルから日常生活を取り戻すまでより時間が掛かるため、外国人向けの防災・減災対策が課題の一つになっている。

宇都宮大留学生・国際交流センターの飯塚明子(いいづかあきこ)准教授によると、同大に在籍する留学生はおよそ250人。中国、インドネシア、ブラジル、ドイツなど多国籍で、日本語でやりとりできる人もいれば英語でコミュニケーションする人もおり状況もさまざまという。

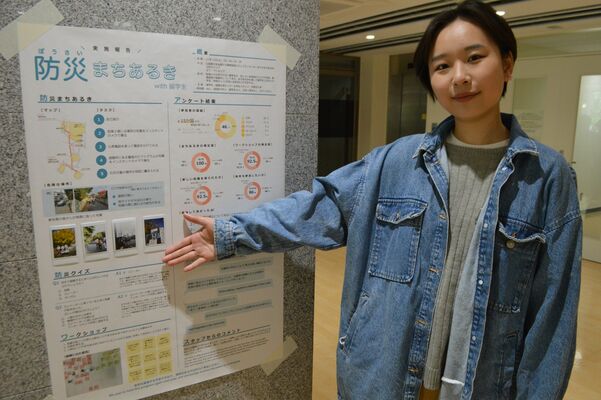

そこで留学生たちに地域の災害リスクや防災の知識を身に付けてもらうおうと飯塚准教授は昨年11月、「防災まちあるき」を企画。大分県別府市の事例を参考に留学生と学生、地域住民でグループを作り、留学生が入居する同大国際交流会館から避難所になっている宇都宮市陽東地区コミュニティーセンターまで歩いて災害時に危険になりそうな箇所などを確認した。

イベント運営には、日頃から留学生の大学生活を支援している留学生アドバイザーも参加。「危険に感じた場所をカメラで撮影する」「公衆電話を掛けてみる」「交番の場所を地図に書き入れる」といった課題を設定したりクイズを出題したりするなど、後半のディスカッションがより深まるよう工夫を凝らした。

国際学部2年山本純歌(やまもとすみか)さん(19)は日本人は地震が来たら崩れそうな壁や水が溢れそうな水路などに目が行くとした一方、「外国人は『ここに人が集中しそう』『車が渋滞して移動が難しくなるのでは』など人が集まることによる困難を指摘していた」と視点の違いを感じたという。

また日本語でやりとりが難しい学生もいたといい、「議論するにもどこまで通訳すればいいか苦労したので、実際の災害時には多言語で対応する必要性も感じた」と話した。

飯塚准教授は「留学生たちは日本に関心も高い。防災の知識を身に付ければ、地域防災を担う役割になれる」と期待している。

ポストする

ポストする