「災害弱者」という言葉があります。一般的には高齢者や障害者、女性、子ども、外国人など避難やその後の復興で弱い立場に置かれると思われる人のことを指します。

高齢者や障害者は東日本大震災では高い割合で亡くなっていることや女性や子どもに対する避難生活での暴力も調査で明らかになっています。また避難所で着替え場所にも困った女性たち、差別的な扱いを受けた障害者施設の利用者、避難指示の日本語がわからず取り残されそうになった外国人の話も聞いたことがあります。

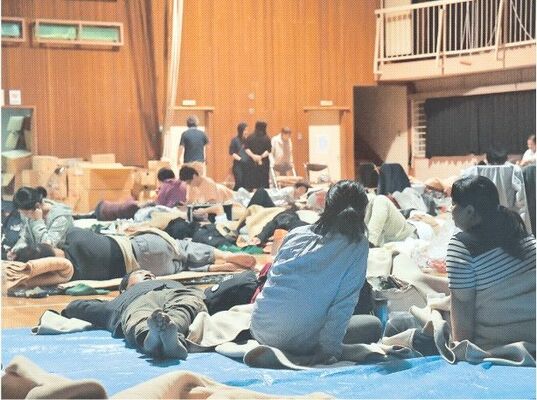

しかし地震で道路や鉄道が寸断されたり、家が倒壊したりすれば、すぐに誰もが衣食住に困ってしまいます。皆が弱い立場にいやおうなしに置かれてしまう災害時により大きく取り残されてしまうのが、高齢や障害、女性などといったある属性を持つ人々であり、そういう人たちが「災害弱者」と考えられます。

それではなぜある属性の人々のみが大きく取り残されてしまうのでしょうか? 高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、男女共同参画推進法、こども基本法など災害弱者となりやすい人の基本的な権利を守る個別の法律があることからもわかるように、実は普段の生活からこのような人々が人権が損なわれるような状況が今の私たちの社会にあるのです。

つまり、「災害弱者」と呼ばれる多様な人々の困難さは災害時にさらに拡大されてしまい、そのような人々を支えられない社会全体の脆弱さが災害時により大きく浮き彫りになるのです。

今の災害現場がこのようなダイバーシティー(多様性)に対して十分に対応できていないということがしばしば問題とされています。この問題を解消するために、防災や災害復興に関する意思決定の場に多様性を反映していくことが必要です。

その取り組みの一つとして、防災会議への女性委員の登用があります。防災会議というのは防災や被災時の対応に関わるさまざまな組織のトップによって構成されています。日本は政治・経済の意思決定に女性の登用が非常に少ないことから、2022年のジェンダー・ギャップ指数は146カ国中116位と先進国では最低順位ですから、当然、行政・企業等のトップが集まる防災会議は男性ばかりになってしまいます。

そこで女性をはじめとしたさまざまな立場の人を委員として入れられるように2012年に災害対策基本法が改正されています。防災計画を策定するメンバーに女性が参加することにより、女性の目線に立った検討を行い、男性だけでは見落としがちなニーズや対策を取り入れることができます。

このように女性委員が増えることは大事とはいえ、行政や企業等のトップに女性が多くなれば特別な措置は必要なくなります。社会そのものを多様な属性の人が活躍できるものにしていくことが遠回りでも真に災害に強い社会へと変わっていく重要な基盤なのです。

はせがわ・まゆみ 宇都宮大共同教育学部教授。専門は地域福祉。東日本大震災以降、被災地での学生のボランティア活動を推進する学生ボランティア支援室を担当。県障害者自立支援協議会長、県防災会議委員を務める。

ポストする

ポストする