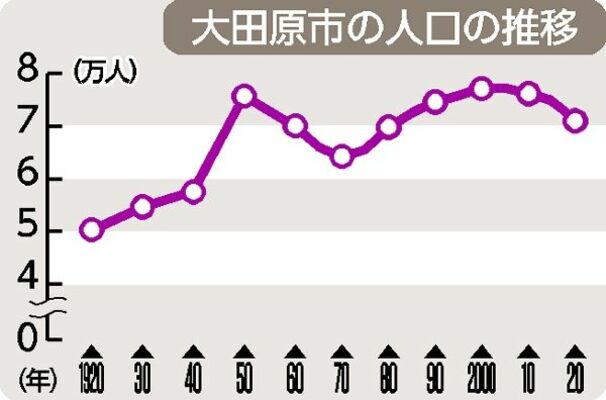

100年前、旧黒羽町、旧湯津上村を合わせた今の市域の人口は5万人余。現在の7万人余りと比べても、決して少なくない人々が暮らしていた。

元那須野が原博物館長金井忠夫(かないただお)さん(68)は「豊かな農村部があってこそ、市街地が発展し商売も繁盛する」と話す。

那須野が原扇状地の肥沃(ひよく)な大地で城下町として繁栄し、奥州街道で県内有数の宿場町を形成した。水運拠点である那珂川の河岸が栄え、江戸と交易した地。国宝「那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)」などが残り、古代から人が息づいてきた地でもあった。

明治期、東北本線が開業し市域に隣接する西那須野駅ができた。黒羽方面へ東西方向の東野鉄道が連結され、大田原駅は蛇尾川に近い市街地に立地。幹線からやや外れても、人や物の往来はなお活発だった。

終戦後間もない1950年の人口は7万7千余り。その後、工業団地も開発された。60年代ごろまで商店、飲食店などの市街地は華やかさを保ったといわれる。荒町通りで歩行者天国も行われた。東野鉄道が幕を閉じたのは68年だ。

人口のピークは3市町村が合併した2005年の7万9023人。減少局面に入った。

新型コロナウイルス禍を契機として「東京一極集中」を見直す動きも。豊かな大地に恵まれた地は、その受け皿になるかもしれない。

ポストする

ポストする