栃木県が誕生した150年前、現在の栃木市中心部に当たる栃木町には県庁が置かれ、本県の政治・行政の要となっていた。蔵の街の面影はそのままだが、合併により市域と人口は大きな変遷をたどった。

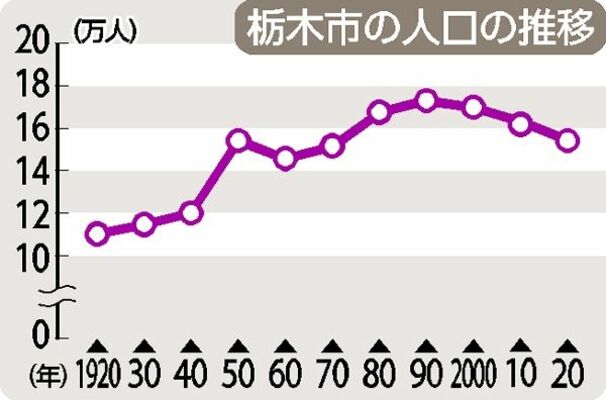

現在の市域は1889年の市制・町村制施行時の栃木、藤岡、富山、家中など21町村で構成されている。第1回国勢調査が行われた1920年の人口は11万209人だった。

日中戦争が始まった37年、約3万4千人だった栃木町が市制に移行。戦後のベビーブームにより、47年には現在の市域の人口は15万7905人にまで増えた。

高度成長に伴う首都圏への人口集中で一時的に減少したものの、製造業や卸売り・小売り・サービス業の発達、都市インフラの整備、大企業の進出により、再び増加局面に転じる。

市中心部で精肉店を営み、泉町の自治会長を6年務めた首長清(しゅながきよし)さん(86)は「50、60年前は活気があった。銀座通りやミツワ通りは毎週末、人であふれかえっていたよ」と懐かしむ。バブル期の90年には17万4717人でピークに達した。

現在の栃木市は2010年、旧栃木市と大平町、藤岡町、都賀町が合併して誕生した。その後、西方町と岩舟町が編入し、14年に県内第3位の人口となった。

今年3月末時点の推計は15万5281人。戦後間もない頃を下回っている。

ポストする

ポストする