静岡県熱海市の大規模土石流や2021年8月の九州北部での記録的大雨などで、度々クローズアップされた「線状降水帯」。宇都宮地方気象台の高橋好幸(たかはしよしゆき)防災管理官と多田美樹雄(ただみきお)予報官に、発生のメカニズムや防災対策の考え方を解説してもらった。

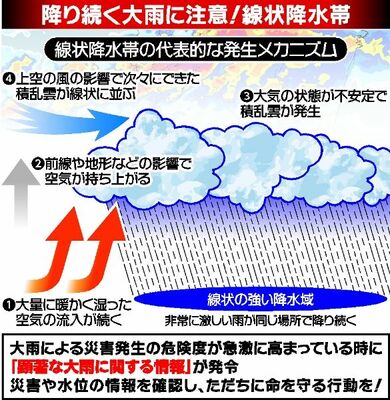

線状降水帯は、積乱雲が次々と発生して連なった長さ約50~300キロ、幅約20~50キロの降雨地域を指す。数時間にわたってほぼ同じ場所を通過したり停滞したりするため、非常に強い雨が降り続く。

気象庁は6月から、線状降水帯が発生し、大雨による災害発生の危険度が急激に高まった状況を伝える「顕著な大雨に関する情報」の運用を始めた。5段階の警戒レベルのレベル4(避難指示)以上に相当するため、崖や沢から離れるなど少しでも安全な場所への移動が求められる。

災害に関する情報が年々充実する一方で、「膨大な情報の中から住民がどの情報を受け取り、命を守る行動につなげるかが大きな課題」と高橋防災管理官。自分や家族の命を守るためには、優先して得るべき情報を知ることが重要だ。

まずはハザードマップで、自宅周辺や通勤・通学路の災害リスクを調べる。土砂災害警戒区域に該当する場所では土砂災害警戒情報に着目。洪水浸水想定区域に入っている場合は、河川の水位や氾濫危険情報といった洪水・浸水害に関する情報を確認する。大雨が降っている時には、災害の危険度をリアルタイムに示すマップ「キキクル」なども活用する。

多田予報官は「臨機応変な対応が必要だが、安全な場所にいる人は危険を冒して避難所に行く必要はない。自宅で待機することも立派な避難行動」と説明。親戚・友人宅やホテルなど、災害リスクのより少ない場所への分散避難も検討したい。

高橋防災管理官は「新しくできた情報は、より危機が迫った時に使われる。平常時の水位などにも目を配り、注意報・警報の段階から身の安全を確保してほしい」と呼び掛けている。

ポストする

ポストする