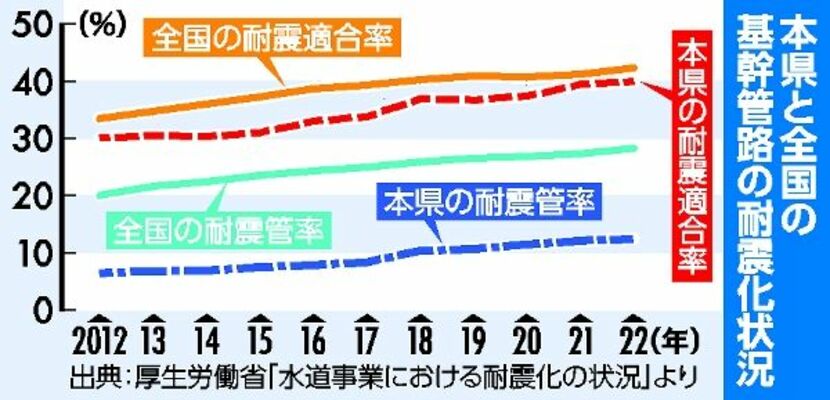

能登半島地震の被災地で断水が長期化している問題に関連し、県内の主要な水道管(基幹管路)のうち耐震性のある管路の割合を示す耐震適合率は2022年度末で39・9%となり、全国平均を2・4ポイント下回ったことが25日までに、厚生労働省の調査で分かった。県内の水道事業者別では、芳賀中部上水道企業団が最高の98・9%だった一方、最低だった那須烏山市は10・6%で大きな開きがあった。財政面や地形、地盤の影響が背景にあり、大地震への備えとして県内全体の耐震化率向上が課題となっている。

同省は08年度から毎年、水道施設の耐震化向上を目的に全国の基幹管路などの耐震化状況を調べている。

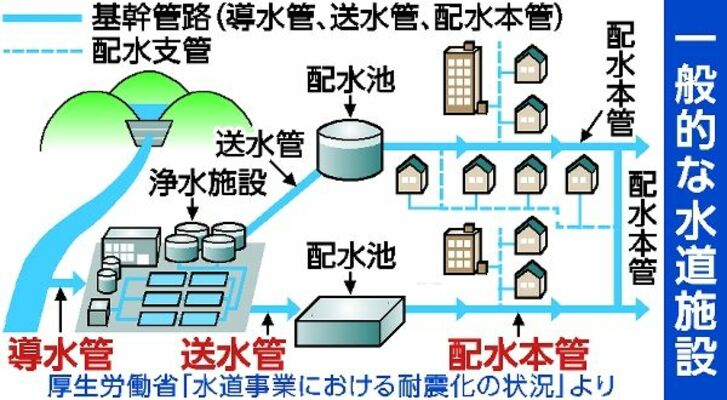

県内の水道管の総延長は約1万7348キロ。このうち水源と浄水施設をつなぐ「導水管」、浄水施設から配水池を結ぶ「送水管」、各家庭方面へつなぐ「配水本管」を総称した基幹管路は約1518キロに当たる。

調査によると、基幹管路のうち、地震の際も接合部分が外れない耐震管の割合(耐震管率)は12・5%。耐震管以外でも、地盤の性状を踏まえ耐震性があると判断される水道管を加えた耐震適合率は39・9%だった。

残り:約 547文字/全文:1050文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする