3月8日は「国際女性デー」。下野新聞社は2022年から同日付の紙面で「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」を掲載している。政治、行政、教育、経済の4分野で男女平等の度合いを見ることができるデータだ。24年の指数が出るのを前に、23年までの指数を中心に本県の特徴を振り返る。

行政分野は都道府県職員の育児休業取得率の男女格差、都道府県や市区町村の管理職の男女比など10指標で評価される。2023年の本県の指数は0・252で、都道府県別では23位だった。

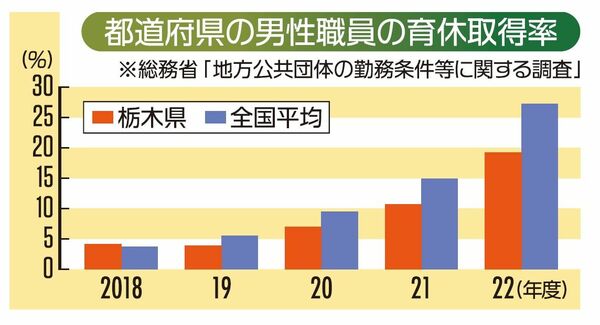

順位が伸び悩んだ要因の一つが、県職員の育休取得率の男女格差。指数算出のデータとなった21年度の男性育休取得率は10・7%で20年度から3・7ポイント上がったが、指数は0・107で37位どまりだった。0・443で1位の鳥取県の取得率44・3%と比べると大きな開きがある。

県によると、男性職員の育休取得率は18年度、19年度は4%程度だったが、20年度以降は着実に上がってきている。ただ、それ以上に全国平均が伸びており、19年度が5・5%だったのに対し、22年度は27・2%と急増した。

県は昨年11月、24年度に男性職員の育休取得率を100%にすることを目指した取り組み方針を発表した。取得期間は1カ月以上を推奨し、業務分担の見直しなどを進める内容。本県の場合は、男性の育休取得推進が指数引き上げの大きな鍵になりそうだ。

管理職の男女格差にも注目したい。県職員で見た22年の指数は0・109(27位)、23年は0・125(24位)。市町職員で見ても22年は0・168(34位)、23年は0・182(31位)と、いずれも低迷している。

昨年、日光市で開かれた先進7カ国(G7)男女共同参画・女性活躍担当相会合で採択された「日光声明」では、経済的自立を阻むものとして役員や管理職の女性割合の低さなどが指摘された。行政は民間のモデルとなることが求められており、改革が急がれる。

ポストする

ポストする