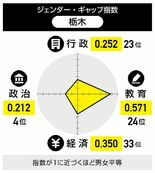

3月8日は「国際女性デー」。下野新聞社は2022年から同日付の紙面で「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」を掲載している。政治、行政、教育、経済の4分野で男女平等の度合いを見ることができるデータだ。24年の指数が出るのを前に、23年までの指数を中心に本県の特徴を振り返る。

政治分野は「都道府県議会の男女比」「市区町村長の男女比」といった6指標で評価される。23年の本県の指数は0・212で、都道府県別では4位だった。県議会と25市町議会全てに女性議員が在籍していることや、女性首長が3人いることなどが順位を押し上げた。

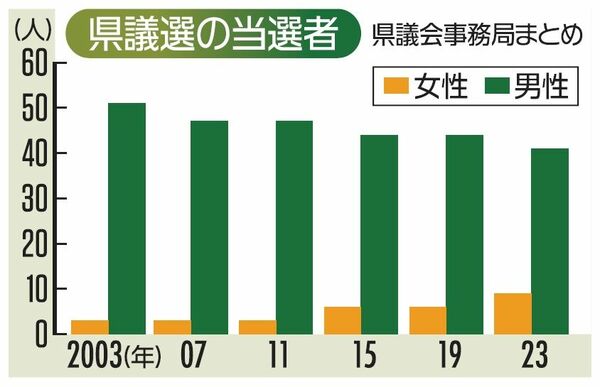

県議会の女性議員の割合は、着実に増えてきた。過去20年間の県議選当選者の推移を見ると、03年から11年までは3人で割合は5~6%どまりだったが、15年と19年はそれぞれ6人が当選し、1割を超えた。昨年4月の県議選では女性が10人立候補し、新人3人を含む過去最多の9人が当選した。定数の2割に迫るが、依然として男性議員とは大きな差がある。

昨春は本県を含む41道府県で道府県議選が行われ、女性の当選者数と割合がいずれも過去最高を記録した。香川や鹿児島など女性議員数が大幅に増えた県もある。本県の「県議会の男女比」の23年指数(22年11月のデータで算出)は0・158で13位だったが、24年はどうなるか注目される。

市町議会で女性議員がいない自治体があるかどうかを見る指標「女性ゼロ議会」は23年に本県は1となり、千葉、神奈川、大阪、広島、香川の5府県とともに1位となった。21年4月に塩谷町で女性議員が誕生し、女性ゼロ議会がなくなったためだ。男性市町長22人、女性市町長3人の本県は「市区町村長の男女比」の指数も0・136で全国1位だった。

ただ、全国的に見ても政治分野はジェンダー平等からはほど遠い。23年指数で総合1位の東京都でも0・310だ。政治の意思決定の場に男女が均等に参画し、女性の声を政策に反映するためにも、女性首長や女性議員をさらに増やす必要がある。

ポストする

ポストする