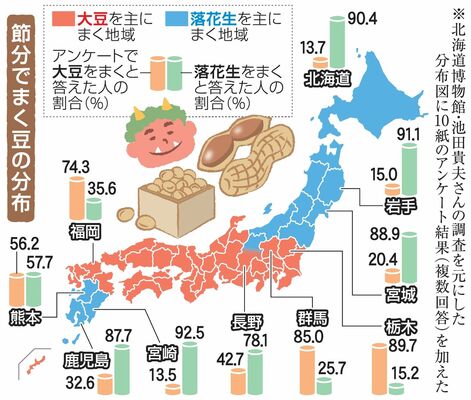

地方紙10紙が実施した節分アンケートで多勢を占めた「落花生派」は、北海道や東北、信越、南九州で顕著に見られた。専門家によると、落花生は戦後に一部地域で利用され始め、殻があることでの片付けやすさや衛生面での利点などを背景に広まったとみられる。

節分文化に詳しい北海道博物館(札幌市)の学芸部長、池田貴夫さん(53)によると、落花生をまく主な都道府県や地域は、北海道▽東北▽新潟▽長野県北部▽熊本▽宮崎▽鹿児島-といい、アンケートの結果とほぼ一致した。

北海道や新潟が最も早く

池田さんは25年にわたり全国で聞き取りや古い新聞記事を基に調査。最も早く落花生がまかれたのは昭和20年代後半ごろの北海道や新潟という。40年代には東北の新聞が落花生を「今はやり」と紹介。同時期には南九州の百貨店では節分時期の売り上げが大豆を上回ったと報じられており、地域の拡大がうかがえる。

ただ、なぜ利用が始まったのかは判然としない。池田さんは「『降雪地帯では外にまいても(埋もれずに)食べやすい』との説があるが、南九州では説明が付かない」。生産者や販売業者らでつくる「全国落花生協会」(東京)の担当者も「理由が見つからない」と首をひねる。南九州は産地だが、生産量で国内トップの千葉県では節分の豆と言えば、大豆が主流なのだ。

女性から意見相次ぐ

池田さんによる店頭などでの聞き取りによると、落花生をまく主な理由は▽片付けやすい▽衛生的▽味が良い-の3点。今回のアンケートでは特に女性から「投げてもめったなことでは割れない」「拾い集めるのが楽」との意見が相次いだ。元々は「大豆派」だったという栃木県出身の女性(67)=宮城県=は「宮城は落花生で驚いた。(殻で)豆が汚れずに食べられて合理的」と答えた。

池田さんは、調査を始めた25年前よりも店頭で落花生を見る地域が増えたといい、「恵方巻きのような小売りや製造業者によるPR戦略の影響が大きいのでは」とみる。全国落花生協会もウェブサイトに節分用の鬼のお面を無料公開してアピールしている。

10紙のアンケートでは大豆をまかない人の2割が、「全国的には大豆が一般的だと知らなかった」と回答。鹿児島県出身で北海道在住の女性会社員(36)は「大豆はまいた後、どうするのかが気になる」。さらに個包装の豆や菓子を選ぶ人もいた。池田さんは「人々の衛生意識をさらに高めた新型コロナウイルス禍を経て、豆まきの風景はさらに変わるかもしれない」と述べた。(西日本新聞)

ポストする

ポストする