起源は大ムカデ退治の英雄藤原秀郷(ふじわらひでさと)に由来すると伝わり、大坂の陣の発端となった「国家安康」と刻まれた京都・方広寺の梵鐘(ぼんしょう)制作には「天明鋳物師」が関わった…。

その歴史は千年とされ、現存する国内の鋳物産地としては最古という。「天明鋳物」は群を抜く知名度を持つ伝統工芸品であり、前佐野市郷土博物館長の茂木克美(もてぎかつみ)さん(60)は「佐野最大のブランド」と語る。

同博物館に寄託されている「鋳銅梅竹文透釣燈籠(ちゅうどうばいちくもんすかしつりどうろう)」(国重要文化財)は室町期の銘があり、天明鋳物の最傑作といわれる。安土桃山期、茶釜は「西の芦屋(現福岡県芦屋町)、東の天明」とまで評された。

本県が誕生した明治期以降の150年で見れば、同市の鋳物業が退潮した中、天明鋳物の技をつなぐ鋳物業者は現在4軒。しかし、それぞれが多様な作品(製品)を生み出し、高い評価を受けている。

歴史や文化も含めた継承へ、2007年には市民団体「天命鋳物伝承保存会」が発足。各種講座の開催など精力的な活動を続ける。

佐野商工会議所や佐野市、事業者は昨年度、念願だった天明鋳物の「商標登録」にこぎ着けた。本年度は長年受け継がれてきた千点を超える生産用具の「国重要有形民俗文化財」指定を目指している。

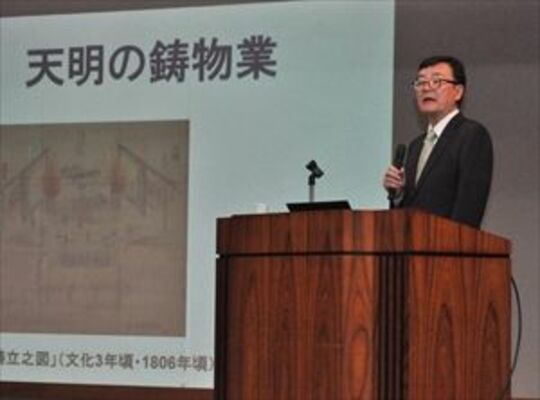

天明鋳物師は茶釜に限らず、さまざまな作品(製品)を鋳造してきた歴史があり、自ら変革を遂げながら価値を高めてきたという。先月の同保存会の講演で、茂木さんは「ときに前例を否定し、常に『これから』を考えてきた。次のイメージは何かを模索すべきだと思う」と提言した。

ポストする

ポストする