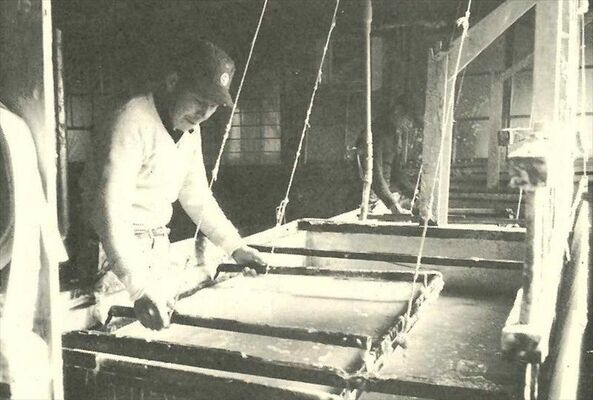

厚みがあり、丈夫さが特徴の烏山和紙。県内高校の多くが、卒業証書に使う。那須烏山市の山あげ祭でも、野外舞台の背景画を作るのに欠かせない。

起源は明確ではない。現在、烏山和紙を製造する福田製紙所によると、奈良時代の史料に紙の産地として20の国が示され、その中に「下野」の記載はあるが「烏山」はない。

烏山町史は、600~700年代の朝鮮半島からの移民と関係がありそうな地名が、烏山地区周辺に見られることなどに注目。烏山手すき和紙は飛鳥時代後半、渡来人によってもたらされたとする。1200年代前半に越前(福井県)から紙すき職人を雇い入れた、とする史料もあり、鎌倉時代に製紙業が盛んになったとみられるという。

紙すきは冬の時季が最良とされ、農民にとっては農閑期の副業として最適だった。市内で取れる原料の楮(こうぞ)は「他に類を見ないほど優秀品」と評された。明治時代に入ると紙の需要が高まり、製紙業者が増加。烏山町史は最盛期を1882(明治15)年ごろとしている。その丈夫さから、選挙の投票用紙にも使われた。

戦後の経済発展で和紙業界は冷え込む。和傘やちょうちんなどの実用品を主力としていた烏山和紙は、ビニールなど化学製品が出回り、生産が落ちた。市内に四つあった専業の製紙業者は福田製紙所のみになった。

同社の福田長弘(ふくだながひろ)さん(56)は「現代は日本の伝統文化を理解する情勢があり、新しい使い道を見つけてくれる人もいてありがたい」とする。一方で「原材料には限りがある。職人、生産者、需要など取り巻く環境全体を整える必要がある」と訴えた。

ポストする

ポストする