明治以降、茂木の繁栄の礎となったのが葉タバコ栽培とたばこ製造だ。

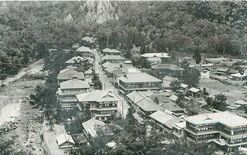

1904(明治37)年に煙草(たばこ)専売法が公布され、翌05年に現在の茂木駅北西に開設した「茂木煙草製造所」で刻みたばこの製造が始まった。戦後は両切りの「新生(しんせい)」やフィルター付きの「ハイライト」などの製造で親しまれた。450人の従業員がいた日本専売公社茂木工場が宇都宮市の北関東工場に77年2月に統合されるまで、70年以上茂木町産のたばこを世に送り出した。

一方、葉タバコ栽培に土地が適していたことで熊本や神奈川と並ぶ日本有数の産地に上り詰め、戦後の町の農産物出荷額は昭和40年代まで葉タバコが第1位を占めた。県内一の産地だった旧中川村だけで47年には耕作人員812人が210町歩(=約208ヘクタール)で栽培していたという。

地元の三上宗太郎(みかみそうたろう)が品種改良した優秀な「三上だるま」も、茂木産葉タバコの名を高めた。一家総出で行う重労働だったが、高収入が得られたため、農家と町は大いに潤った。

しかし高度成長期を迎え、農家の労働力が工場勤務に流れると65年をピークに葉タバコ生産は急激に減少。機械化が比較的容易なコンニャクや、ほだ木になるクヌギやコナラを生産する里山林が広大に広がり、シイタケの生産に移った。今は町内で葉タバコを見ることはできない。

町は今年動き出した「昭和レトロのまちづくり」の中で茂木産「ハイライト」のコレクションや専売公社の社旗など貴重な品々を入手。それらの展示を通じて隆盛を極めた町のたばこ産業の歴史も伝えていくことにしている。

ポストする

ポストする