「瓶の方がおいしく感じる」「環境に優しい」…。そんなイメージがある瓶入り牛乳が、衰退の一途をたどっている。広島県内の生産量はこの20年間で10分の1に減った。瓶牛乳の製造・宅配を県内で唯一続ける砂谷(広島市佐伯区)も、瓶商品を大幅に減らす方針だ。消えゆく背景に、どんな事情があるのだろう。

牧場に隣接する砂谷のミルクプラントを訪ねた。洗浄を終えたガラス瓶がカタカタと音を鳴らしながらコンベヤーで運ばれ、牛乳が次々に注入されていく。「瓶の音に風情があって好きなんです」。営業課の竹田菜穂子さん(41)は目を細める。

砂谷は6月末、瓶牛乳の500ミリリットルの製造を終えた。主力の900ミリリットルも来年3月に終える方針だ。理由は、この2種類の瓶に対応する大型洗瓶機の維持が難しくなったから。35年間使い込んで老朽化し、不具合も増えた。紙パックの普及で瓶の取扱量は年々減っており、洗瓶機は稼働能力を持て余している。

新規導入なら負担大

新たな機械の導入には6千万~1億円以上かかる。「洗浄には時間がかかるし今は光熱費も高い。これ以上修理に投資しても回収できないと見込んでいます」と竹田さん。別の洗瓶機で対応できる200ミリリットルに限り、製造を続ける。

瓶牛乳の歴史は明治期にさかのぼる。一般社団法人Jミルク(東京)によると、牛鍋と並ぶ文明開化の象徴だった牛乳はかつてブリキ缶で配達されていた。衛生面の課題は多く、国は1900(明治33)年、配達にガラス瓶を使うよう省令で定めた。

戦後になると冷蔵庫が広まり、販売スタイルも宅配からスーパーへと移った。1956(昭和31)年には日本で初めて紙パックの牛乳が発売された。瓶と違って軽く、各メーカーで導入が進んだという。

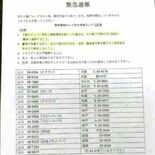

瓶牛乳は減り続けた。農林水産省がまとめている県内の1カ月当たりの飲用牛乳生産量のうち、瓶牛乳の割合は2002年で10・9%。21年には1・5%に落ち込んだ。牛乳全体の消費縮小も追い打ちをかけた。

学校給食でも…

学校給食でも瓶牛乳は姿を消しつつある。県畜産課によると、県内の小中学校では08年度を最後に、瓶では提供されていない。何度も洗浄や輸送を繰り返すことで外側に傷ができ、汚れと誤解した学校現場から瓶を敬遠する声もあったという。

日本乳業協会(東京)は「回収して再利用できるリターナブルであることが瓶のメリット。しかし循環のための洗浄などに多くのエネルギーが必要となると、持続可能と言えないのではないか」と受け止める。

砂谷は、瓶牛乳の製造縮小を10年前から検討。顧客からは「孫が『おばあちゃんちの牛乳は瓶だからおいしい』と言う」などと、継続を求める意見も少なくなかった。竹田さんは言う。「容器が変わるのは寂しいこと。でも、栄養やおいしさだけではなく、命を頂くありがたみも届ける私たちの使命は変わりません」

(中国新聞)

ポストする

ポストする