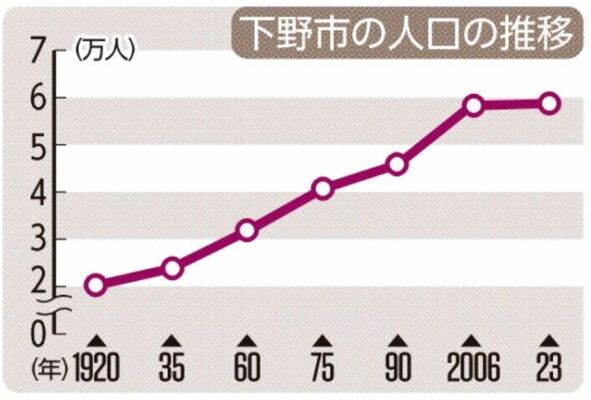

平成の合併で2006年、南河内と石橋、国分寺の3町が対等合併して誕生した下野市。現在の市域には1920年当時、石橋町と姿、国分寺、薬師寺、吉田村があり、人口は2万526人だった。

54年に石橋町と姿村が合併し石橋町に、国分寺村が町制施行で国分寺小金井町となり、その後名称変更して国分寺町に。薬師寺村と吉田村が55年に合併し、71年の町制施行により南河内町となった。

70年代以降、自治医大の開学や産業団地の造成、北関東自動車道の開通、道の駅の整備などが進み、人口増加の基盤が造り上げられた。75年に4万1394人だった平成の合併前の旧3町の人口は、下野市が誕生した2006年には5万9359人に達した。

総務省の20年国勢調査によると、前回調査(15年)より76人増加した市の人口増加率は0・1%で、県内25市町で1位となった。市によると、南河内地区の仁良川の土地区画整理事業や石橋地区の文教通り沿い、国分寺地区の国分寺小、中学校周辺の宅地開発の進展が人口流入につながった。

市総合政策課の米井正和(よねいまさかず)課長は「自治医大や三つのJR駅がある利便性などと平行して、都市計画がうまく進んだことが市の潜在能力を向上させている」と話す。人口は今年4月末現在、5万9818人。

ポストする

ポストする