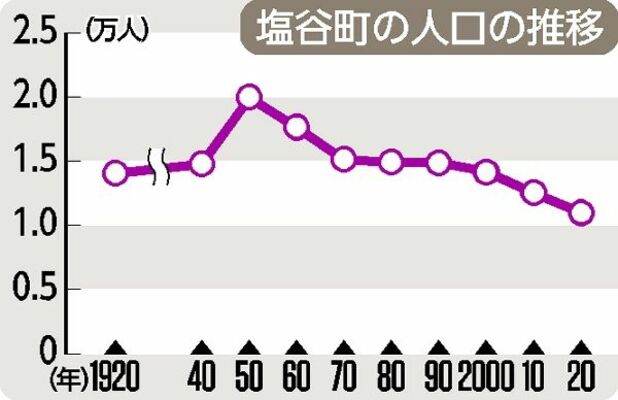

町の人口は第2次世界大戦後、減少傾向が続いてきた。産業構造の変化が一因にあるとみられる。

栃木県が誕生してから16年後の1889年、町村制施行によって塩谷郡の23村が船生、玉生、大宮の3村になった。1957年、3村が合併して現在の町域を持つ塩谷村が誕生。65年に町制が施行された。

国勢調査を基にした町人口のピークは50年の2万11人。だが、戦時中はこれより多かった可能性がある。町史には、第2次大戦に入ると多数の鉱員と家族が移住し、熊ノ草(上寺島の一部)には約1万5千人が住んだとある。町内には大小18の鉱山があったという。

元小学校長田代俊夫(たしろとしお)さん(94)=玉生=は「子どもの頃、カンテラを腰に下げ自転車で鉱山に通う男たちが朝夕、家の前を通った。戦時中、鉱山に長屋がいくつも建てられた」と振り返る。発展した鉱業も徐々に衰退し、大規模な日光鉱山が75年閉山、栃木(天頂)鉱山も同年操業中止となり、一時代が終わった。

一方、町は「農工両面の町」として新たな歩みを進めた。75年、塩谷工業団地の分譲が始まる。その後、日光鉱山跡の町有地に天頂工業団地ができた。

一時横ばいだった人口は85年以降減少が続き、2020年は1万1001人。知名度の高い名水百選の尚仁沢湧水や道の駅湧水の郷しおやなどで一定の交流人口はあるものの、定住人口増は重い課題といえる。

ポストする

ポストする