幼稚園などの保育施設の通園バスに4月から園児の乗降車時の所在確認と安全装置の設置が義務付けられたことを受け、県内の施設も対応を急いでいる。園児の所在確認は、降車を確認するチェックシートを利用したり、職員が車内を見回る頻度を増やしたりして各施設が工夫を凝らす。一方、ブザーやセンサーなどの安全装置の設置は1年間の経過措置があり、各園は効果的な装置の選定を進めている。

対策の義務化は昨年9月に静岡県で3歳女児が通園バスに置き去りにされ死亡した事故などを受け、政府が決定した。バスを運行する幼稚園や認定こども園などは4月1日から、園児の乗降車時に点呼などでの所在確認が求められる。

安全装置の設置については国が昨年12月、性能要件を定めたガイドラインを発表。エンジン停止後に車内の確認を促す警報が鳴ったり、センサーで子どもを検知したりする装置の設置が必要となる。違反すると業務停止命令の対象となる。

県によると、県内で通園バスを保有する保育施設は昨年9月時点で184あり計471台が運行する。

鹿沼市戸張町の聖母幼稚園は、バスを利用する園児の名簿に「降車」のチェック欄を新たに設けた。栗原森人(くりはらもりと)園長(71)は「工夫を凝らし絶対に取り残しは起こさない」と強調する。

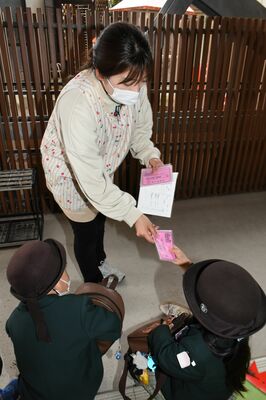

通園バス3台を運行する宇都宮市上大塚町のゆたか幼稚園。園児降車後に職員と運転手による車内確認を2回していたが、昨年9月から責任者を加えて3回に増やした。園児の乗車は、送迎バスを利用する際に保護者が専用アプリに登録する仕組みの活用や、乗車時に園児から受け取るバスカードなどで把握している。

バスに設置する安全装置は1台当たり17万5千円を上限に補助される。保育施設の形態に応じて県や市町が窓口となり、今後申請が本格化するとみられる。

ゆたか幼稚園は安全装置については機能などを精査している段階という。鈴木拓朗(すずきたくろう)園長(37)は「あくまでも装置はヒューマンエラーを補う役割。職員の目視などの確認をベースに事故を防ぐ」と話した。

ポストする

ポストする