世界に誇る日本のイチゴの生産をけん引する本県と、その背中に迫る福岡県。二大産地を中心に、国内のイチゴ市場は群雄割拠の時代に突入している。栽培面積は右肩下がりでも、産出額は伸びている。世帯の消費量は減っているのに、購入金額は増えている。そんな日本のイチゴ事情について、下野新聞社は西日本新聞社(福岡市)と共同取材を実施。東京農業大国際食料情報学部の半杭真一(はんぐいしんいち)准教授(46)に解説してもらった。

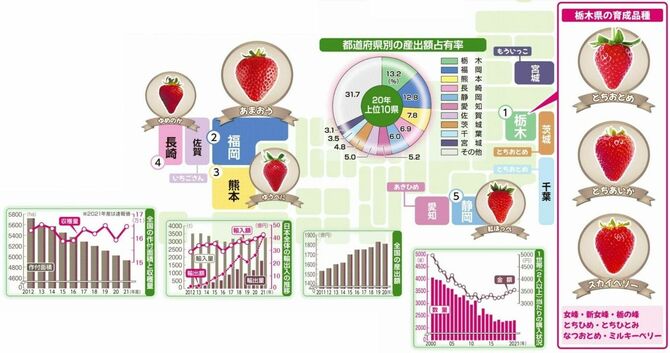

国内のイチゴの作付面積は、2021年産で計4930ヘクタールと、10年前と比べ800ヘクタール近く減少した。一方、収穫量は過去10年間ほぼ16万トン台と横ばいが続く。

半杭准教授は「生産現場はスリムになる傾向。だが、(収量が増えるよう改良されている)新品種の登場は収量自体が増えるのとほぼ同義。収量は維持できており、面積の減少は心配していない」と説明する。

国内のイチゴ市場は今、「成熟している」と言う。1世帯(2人以上)当たりの年間購入量は、20年前は4060グラムに上ったが、21年には2310グラムまで減少した。1パック270グラムで換算すると、年間15パック食べていたのが、10パックも買わなくなっている。

「他の果物と同様、果物離れが起きているが、それでもイチゴは持ち直している」。1世帯当たりの年間購入額は12年の3110円を底に、21年は3553円まで回復した。かつては高級果実として扱われたイチゴだが、皮をむかず洗うだけで食べられる特性から、手軽に家庭で食べる果実へと変わってきたという。

半杭准教授が重視するのは、2000年代から激化した産地間の品種開発競争だ。「店頭に並ぶ商品のバリエーションが増え、消費者にとって新たな購入の理由になっている。消費者が興味を持って消費するコンテンツになり得る」と指摘した。

一方、全国の産出額を見ると、品質改善などで販売価格は上昇し、20年は1809億円と10年前よりも270億円以上伸びた。「戦略的に育種をしている上位5~6県が頑張り、ブランド力も強化されている。専業化の流れで稼ぐべき人が稼いでいる」と分析する。

輸出も堅調に伸びている。10年前の輸出額は輸入額のわずか3%にとどまっていたが、21年にはいずれも40億円を突破。輸入額との差は大きく狭まった。

ただ、半杭教授は「もっとできる」と言う。子どもにも人気のイチゴは、少子化などが市場縮小のリスク要因とみており、「上位県でもトップクラスの生産者はもっと輸出を頑張るべきだ。イチゴは傷みやすいので、輸出専用の品種開発も求められる」と強調した。

ポストする

ポストする