離婚などで離れて暮らす親と子が会う「面会交流」。支援活動に取り組む「宇都宮ファミリー相談室」は“父親”の利用者が多い。離婚に伴い親権がなく、子どもの生活や成長に関われない悩みを抱える。

同室では最近、「共同親権」が話題に上がることが増えている。

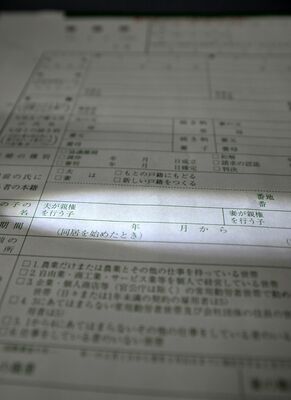

共同親権の制度は、離婚後に父母どちらかの単独親権とする現行民法の規定を改め、話し合いで共同か単独の親権かを選べるようにする。離婚後も父母双方が子どもの養育に関われるようにする狙いがある。民法改正案を国会で審議中だ。

「親権者になれば、もっと子どもに会える」。同室の利用者からはそんな声が聞かれる。既に離婚した父母も共同親権への変更を申し立てられるため、国会審議も話題に上がるという。

「期待を持っている人が増加傾向にある」。同室の担当者はそう感じている。

親権を巡っては、幸福追求権として憲法で保障され、離婚後も剥奪されるべきではないとの見方がある。一方、親権を義務とも捉え、子の利益になるかを考慮し、憲法上の人権とは性質が異なるとの見解もある。

「共同親権、私は嫌です」。元夫からドメスティックバイオレンス(DV)を受けていた県内在住、30代女性はそう断言する。

子どもを出産後、殴られたり蹴られたりするようになった。離婚の際、子どもが成人するまで協力していくことを約束した。しかし、元夫は女性の実家を訪れ暴力を振るったり、職場に押しかけたりした。

「暴力などがなければ、一緒に親権を持つのはありだと思う。でも、子どもに何かあったら怖いから、私だけが親権を持っていたい」と吐露した。

改正案では、DVや児童虐待などの恐れがある場合、家庭裁判所の判断で単独親権となる。宇都宮市内でDV被害者の女性らの支援に取り組む認定NPO法人「ウイメンズハウスとちぎ」には、共同親権について不安を訴える相談が寄せられている。丸山文子(まるやまあやこ)代表は「危険にさらされる被害者が出ないよう目配りが必要。問題を感じたらその都度、提起したい」と話す。

元家裁調査官で県弁護士会の渡邊律(わたなべりつ)弁護士は「子どもの進学先などを父母の話し合いで決めるといった理念は良い」と指摘。一方、現場で判断に携わる家裁の体制などを視野に「議論は早急に思える」とも強調した。

憲法は国民の幸福追求権を保障している。離婚した父と母、子ども-。それぞれの幸せやより良い形をどう支えていくか。法のあるべき姿が問われている。

ポストする

ポストする