本県の風土と県民の生活の中で育まれ、受け継がれてきた県伝統工芸品。後継者育成や次世代への継承などを目指し、県が2004年にスタートした「県伝統工芸士」の認定制度も今年で丸20年となる。現在は173人が認定され、県指定58品目の伝統を守る。昔ながらの高度な技術や技法で、工芸品をつくり出す認定工芸士の仕事ぶりや思いなどを紹介する。

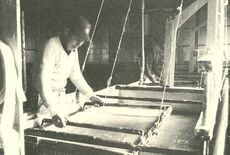

原料の楮(こうぞ)と粘性のある植物トロロアオイ、井戸水が混ざった紙料をすくう「たぷん、たぷん」という音がこだまする工房内。手すきの後は、水を絞った紙を一枚一枚、乾燥板に貼り付ける。はけでなで、空気を抜く。ぬれた紙を傷付けないよう、慎重さが要求される。

「同じ動きをしても同じ紙はできない。そこが難しさ」。気温や水温、紙料の粘り気…。全ての条件が日によって変わる。それでも同じ品質を保てるのは、長年の経験があるからこそだ。

実家の福田製紙所に入社したのは1993年。「作業場は遊び場と言えるくらい身近だった」。紙すき職人の道に進むことは自然な流れだった。

緻密で厚みのある丈夫さが特徴の烏山和紙。明治期に全盛期を迎え、国の選挙の投票用紙に使われたこともある。しかし、機械で作る洋紙やビニール製品の広まりで減少。今では同社だけが伝統を引き継ぐ。

それでも、結婚式の招待状など、こだわりを持って使ってくれる人たちがいる。「和紙は燃えないかぎりなくならない。大切な時に使われ、大切に残したい物として選ばれるものであってほしい」と願っている。

烏山手すき和紙 県内外の学校の卒業証書や、伝統行事「山あげ祭」の野外舞台の背景画に用いられる。那須烏山市の烏山和紙会館では封筒や便箋などを販売している。

ポストする

ポストする