コナラやミズナラなどの広葉樹が枯れる伝染病「ナラ枯れ」の今年4~10月の県内被害が8983本に上り、前年度の1・4倍に増えたことが12日までに、県のまとめで分かった。依然として県南部の被害が深刻で、栃木、足利、佐野の3市で全体の約9割を占めた。被害エリアは新たに鹿沼市、さくら市、益子町を加えた13市町に広がった。昨年度までは平野部の公園などで被害が目立ったが、本年度は山間部でも確認されており、県は警戒を強めている。

ナラ枯れは体長4~5ミリの昆虫「カシノナガキクイムシ」が運ぶナラ菌が原因で広葉樹を枯らす。虫は木に潜って産卵し、越冬して翌年再び活動することで被害が広がる。倒木の危険や景観を損ねるなどの悪影響がある。

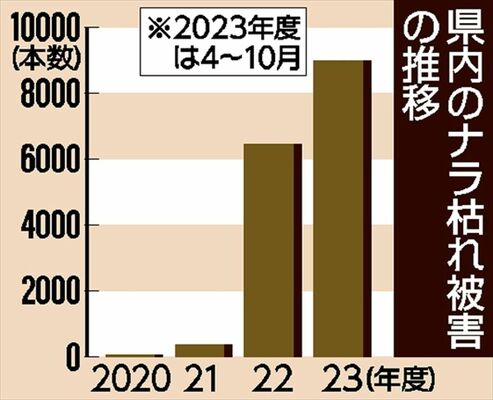

県内では2020年度に初確認され、足利と栃木、小山の3市で56本、21年度は371本の感染が判明した。22年度は10市町で6466本と急激に増加し、23年度はさらに増え最多を更新した。

市町別では栃木市が全体の5割超に当たる4910本で最も多く、市内全域に被害が広がった。足利市が1880本、佐野市が1131本と続く。本年度新たに確認された鹿沼市では37本、さくら市が52本、益子町が147本だった。

県は22年12月に対策の基本方針を改定し、被害が甚大な地域で車道への倒木といった2次被害を招きかねない場所などに駆除対象を絞り、重点的に対策を講じている。

県森林整備課によると、一般的にナラ枯れは被害確認から3~5年をピークに減少する傾向にあるという。同課担当者は「昨年度のように爆発的に増えず、伸び率は一定の落ち着きを見せた」と分析した上で、「今が踏ん張りどころ。市町と連携しながら対策を続けたい」としている。

ポストする

ポストする