1958(昭和33)年のなべ底景気から回復し、高度経済成長期へと突入した頃。企業の設備投資や工場の地方進出が加速する中、旧氏家町は60年1月、「町工場誘致条例」を制定した。国道4号や国鉄(現JR)氏家駅、工業用水などの好条件も後押しとなり、誘致が進んでいった。

同年3月28日付の下野新聞は、最初の大手誘致は前田製管で「セメント材料にする砂利を近くの鬼怒川から簡単に運べる立地などと、話しがすぐにまとまった」と報じている。

特に大きかったのは、日華ゴム(現ムーンスター)の進出だ。元氏家町助役の高瀬忠男(たかせただお)さん(81)=卯の里5丁目=は「氏家駅周辺の居住者には日華ゴムの勤務、関係者だった人も多い。進出が地域の人口増につながった」と話す。

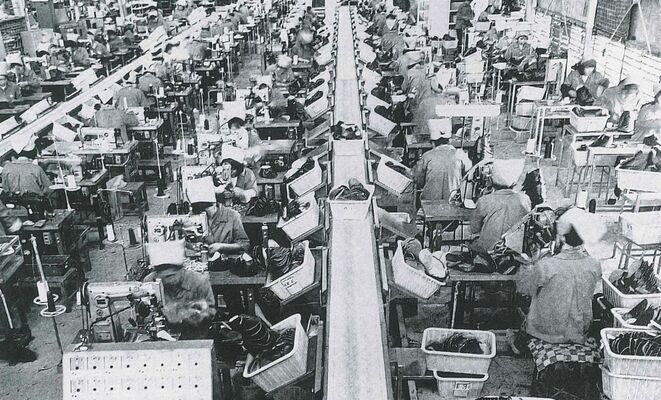

氏家町史によると、日華ゴムは本社工場を福岡県久留米市に置き、運動靴や自転車のタイヤなどを生産。1962年に月星ゴム、72年に月星化成と社名を変更している。同社の氏家工場は、勝山公園東で61年に操業を開始した。革靴工場としての設備を有し、67年ごろには従業員数1200人を超えていたという。

73年のオイルショック以降は、円高と輸入品急増の影響を受ける。78年には、氏家工場の事実上の閉鎖となる合理化案が示され、反対運動に発展した。

氏家工場の第1期従業員として約20年勤めた渡辺義二(わたなべよしじ)さん(82)=草川=は「当時は靴製造のほか、清涼飲料水の瓶が破損しないような加工業務もあった。経済成長期で大忙しだった」と振り返る。現在はムーンスターの倉庫となっているという。

ポストする

ポストする