日本耳鼻咽喉科頭頸部(とうけいぶ)外科学会は7月を「頭頸部外科月間」と定め、頭頸部がんの啓発活動を展開している。全てのがんの4%程度の珍しい病気で、治療法などが十分に知られていないのが現状だ。同学会県地方部会の中心メンバーで、県立がんセンター頭頸部腫瘍・耳鼻咽喉科長の横島一彦(よこしまかずひこ)副病院長(59)は「初歩的な段階からがんを疑う意識を患者、地域の医師がともに持ってほしい」と呼びかけている。

頭頸部のがんは、口腔(こうくう)、喉頭、咽頭、唾液腺(だえきせん)、鼻・副鼻腔(ふくびくう)、甲状腺など多岐にわたる。食事や呼吸、話すことなど生活の重要な機能に影響が出やすく、飲酒や喫煙が発症リスクを高めるという。

宇都宮市の男性(77)は2020年4月の人間ドックでたんに異常が見つかったが、原因を特定できなかった。「お酒をたくさん飲むわけでも、たばこを吸うわけでもない。自覚症状は全くなく、原因不明なのが怖かった」。21年2月、近所の耳鼻科受診を機に同センターへ足を運び、喉頭がんと診断された。

放射線治療に取り組んだものの、22年5月に再発。6月に喉頭の全摘手術を受けた。9月から県喉摘(こうてき)会宇都宮教室に通い、食道発声の上達に励む。

食道発声は鼻や口から食道に取り込んだ空気を逆流させて喉の粘膜を震わせて声を出す。男性は息の吸い方や音の出し方などを意識し練習を重ね、2カ月ほどでスムーズに声を出せるようになった。

電動で振動する機械を喉に当て、言葉の口型を作ることで発声する「電気喉頭」を併用し、コミュニケーションを図る。「少しでも手術前と同じ生活を送りたいと思い、リハビリや発声教室に取り組んだ」と振り返る。

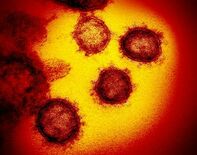

横島副病院長は生活の質(QOL)低下防止のためにも、早期発見の重要性を強調する。新型コロナウイルス感染症禍の影響で医療機関を避け、受診が遅れる場合もあるという。「耳や鼻や喉に違和感があったら、耳鼻科を訪ねてほしい。頭頸部がん予防のために、禁煙や禁酒を心掛けて」と訴える。

喉頭の全摘手術は声を失うだけでなく、食事のつまりがあったり、入浴方法にも制限があったりする。全摘手術しか選択肢がない場合は「命を失うか、声を失うか」を決断することになる。外来看護師の本多春菜(ほんだはるな)看護部主任(34)は「患者や家族に寄り添って話を聞くのは不可欠。医師や管理栄養士などと連携し、心身を支えていく」と話す。

男性の通う県喉摘会(高根沢昭(たかねざわあきら)会長)は宇都宮教室と小山教室があり、いずれも毎週金曜日に食道発声教室を開催している。(問)同会0285・84・5677。

オンライン相談、活用を

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会県地方部会は31日まで、県民向けの「オンライン頭頸部がん相談」を実施している。

県立がんセンターの「希少がんオンライン相談」を活用。希望者は問い合わせフォームに名前や年齢、連絡先、疾患名などの項目を記入する。相談内容は同センターの希少がんセンター長でもある横島副病院長に転送され、県立がんセンターでの受け入れ可否や適切な診療科の選択などを担当者が数日以内にメールで回答する。

アドレスはhttps://req.qubo.jp/tochigi-cc/form/rcc。

ポストする

ポストする