織物工場の片隅に備えられた4台の機械から、躍進が始まった。

自動車などの歯車を製造する菊地歯車(足利市福富新町)。菊地義典(きくちよしのり)社長(53)の曽祖父と祖父が、1940年に創業した。太平洋戦争開戦を前に鉄工業が盛んになっていた時代。従来の織物業に続く新業態として歯車に挑んだ。

最新機械を積極的に導入し、海外でも技術を磨いた。自動車にとどまらず、油圧機械や航空機部品など製品の幅は広がり、現在、市内に7工場を構える。創業時、数人だった従業員も約160人に増えた。

「繊維のまち」として栄えた足利市。業態を変え、本県製造業の一翼を担うようになった企業は同社だけではない。菊地社長は「優れた技術によって、長く操業を続ける企業は多い」。

◆ ◆

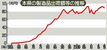

本県は全国有数の「ものづくり県」だ。県内総生産に占める製造業の割合は2019年度40%と、滋賀県に次いで全国2位を誇る。

県の企業誘致が本格化したのは1954年。首都圏に近く、平地が多い強みを生かそうと、工場誘致条例を制定した。企業の進出を後押しし、製造品出荷額は右肩上がりに増えた。

「直線で2キロの広さがあり、高低差が8メートル以内の平らな土地はないか」。元県職員で工場誘致担当だった石塚良徳(いしつかりょうとく)さん(94)=高根沢町宝積寺2丁目=は63年ごろ、県庁を訪れた日産自動車の社員からこんな相談を受けた。電力、働き手、交通の便。いくつもの条件が示され、上三川町の平地林を紹介した。

68年、その地で日産栃木工場が稼働した。関連工場や部品メーカーも次々と進出。すそ野は広がった。石塚さんは「県内産業の核となる企業を求めていたので、日産の進出は大きかった」と振り返る。

産業団地の開発も加速した。60年、県内最初となる宇都宮工業団地の造成がスタート。現在造成中を含めると、県内の産業団地面積は計約5千ヘクタールに広がった。宇都宮工業団地総合管理協会の山田敏明(やまだとしあき)理事長(67)は「自分たちにしかできないものを造っていると自負し、ものづくりに取り組んでいる」と胸を張る。

技術力などに強みを持つ企業のさらなる成長を促進しようと、県は2007年、重点的に強化する分野として自動車、航空宇宙、医療機器を定めた。

県産業技術センターの関本充博(せきもとみつひろ)所長(59)は「外部からの誘致と地元企業の支援の両立で、ものづくり県の発展を目指した」と指摘する。

◆ ◆

成長を遂げてきた本県産業は今、「大きな過渡期」(山田理事長)にある。

自動車業界は世界的に電気自動車(EV)への転換が進み、人工知能(AI)など技術の進歩も著しい。

「EVの出現で、従来の自動車関連の仕事は大きく減った」。菊地歯車の菊地社長は実感する。現在はロボット部品などにも注力している。

同社から分社化した航空機エンジン部品製造のエアロエッジ(足利市)が7月、東京証券取引所グロース市場へ上場する。高い技術力を武器に新たなステージで羽ばたこうとしている。

ものづくり県の新時代へ。県内企業の挑戦は続く。(終わり)

ポストする

ポストする