江戸時代、県内は「奥州街道」と「日光街道」という道が通っていました。

那須野が原博物館や道路のことが詳しく書かれている「県土木史(50年史)」によると、明治時代には幅の狭い小道を幅の広い車道にする整備が進みました。アップダウンが少なく、馬車なども通行できるようになりました。三島通庸(1835~88年)が県令(県知事)を務めていた頃のことです。

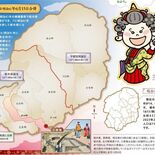

1884(明治17)年、栃木県と福島県を結ぶ新陸羽街道(現国道4号)と塩原新道が開通しました。この道は、近代の幹線道路を目指して造られました。

大田原、芦野(現那須町)などを通っていた陸羽街道に対し、新陸羽街道は宇都宮から氏家(現さくら市)-矢板-三島(旧西那須野町、現那須塩原市)-黒磯(現那須塩原市)を通って白河(福島県)に至ります。同街道と塩原新道がつながる旧西那須野町は交通の要となり、発展しました。

三島県令は地方産業の発展には道路整備が大切だと考えました。足尾銅山などの開発が本格化した明治時代中期からは大型荷馬車が荷物運搬に使われるようになり、道路整備の必要性が増しました。

自動車が登場するのはもう少し後のことです。

ポストする

ポストする