宇都宮駅に初めて汽笛がとどろいたのは1885年。この時開通した大宮-宇都宮間の路線は必ずしも県民総意のものではなかった。

東日本を貫く奥州線(現在のJR宇都宮、東北本線)の敷設に着手した日本鉄道会社は、東京-青森間を5区に分け事業を進めた。その中で本県を通る第2区線だけは「第1区線(東京-前橋間)の途中から福島県・白河まで」というあいまいな計画だった。

繊維産業で栄える足利などの有力者は、熊谷から足利、佐野、栃木などを経て宇都宮に達する線を三島通庸(みしまみちつね)県令に陳情。だが国から示されたのは大宮から直線で宇都宮に向かう案だった。

鉄道史に詳しい元那須野が原博物館長の金井忠夫(かないただお)さん(68)は「結果的に東北線や国道4号による縦の軸、両毛線や国道50号などによる横軸ができ、それらが県の発展を支えてきた」との見方を示す。

◇ ◇

首都圏と本県観光地を結ぶ東武日光線の路線計画も紆余(うよ)曲折を経た。1912年、同社は佐野鉄道との合併で佐野、葛生、鹿沼などを経た日光への計画を描いていたとされる。

一転して同線の杉戸(現東武動物公園)から分岐する日光線の路線が決まったのは21年。その8年後に、複線電化で東武日光間までつながった。

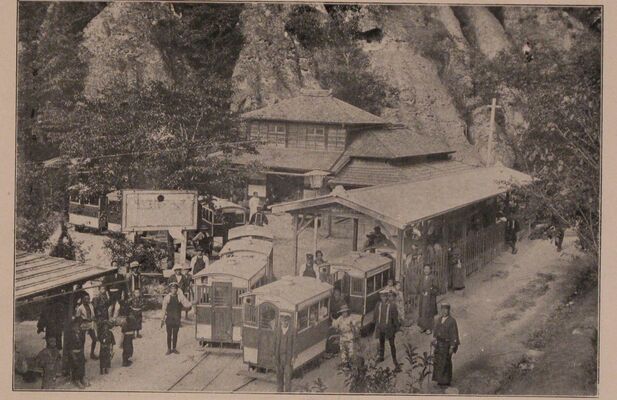

一方、明治期以降の近代化の中で県内産業の発展を支えたのが、貨車や客車を人力で押す「人車鉄道」だ。半世紀以上にわたり、宇都宮の大谷石や葛生の石灰石などの輸送を担った。

全国29路線のうち、県内には7路線が敷設されていたため「人車王国」とも呼ばれた。「客車として観光にも利用された」(宇都宮市の担当者)といい、本県の鉄道史を語る上では欠かせないものとされている。

明治後半から昭和初期にかけては鉄道の建設が盛んになった。那須野が原博物館などによると、県内からは90路線の開業申請が出され、26の路線が開業にこぎ着けた。この中には戦時中のみ開業した宇都宮陸軍航空廠線(清原軍用線)などもある。

60~80年代は経済成長とともに利益が優先され、利用者の少ない路線の廃線が相次いだ。87年、国鉄の民営化後は、廃止対象だった足尾線はわたらせ渓谷鉄道に、真岡線は真岡鉄道となり、第三セクター方式で再生を図ることになった。

◇ ◇

「やまびこ 北へ疾走」-。82年、東北新幹線が開業した当日、下野新聞の1面には華々しい見出しが躍った。東北と関東を結ぶ「大動脈」の開通に、沿線各県は祝賀ムードにあふれた。

東京や東北の各都市との時間的距離を大幅に縮め、首都圏への通勤、通学者も増えた。コロナ禍直前の2018年度には宇都宮駅の1日平均乗車数が東京、大宮、仙台に次ぐ約1万3千人に上った。

県誕生150年目の今年8月、宇都宮市と芳賀町が整備を進めてきた次世代型路面電車(LRT)が産声を上げる。全線新設というLRT事業で全国初の試みは、本県の歴史に新たな章を刻むことになる。

ポストする

ポストする