日照時間や水資源に恵まれる栃木県は、農業県として長らく繁栄してきた。

2021年の農業産出額は2693億円と、9年連続で全国9位にランクインした。品目別で見ると、イチゴや二条大麦、もやしが日本一で、ニラや生乳が2位。他にもかんぴょう、ナシ、鶏卵、肉用牛など全国に誇れる農畜産物は多い。

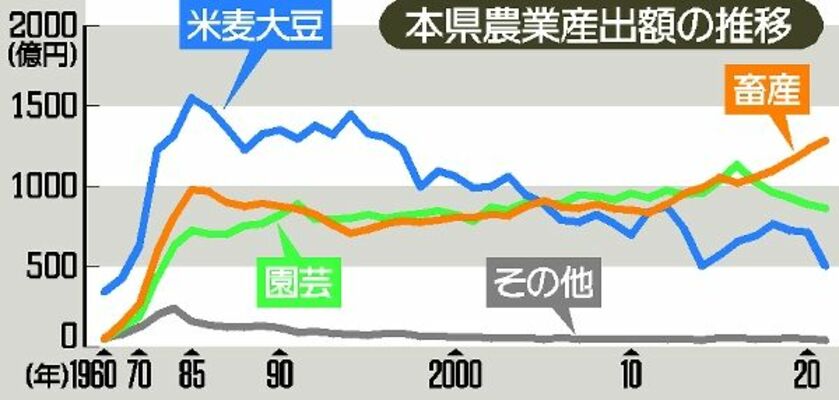

主要分野の米麦、園芸、畜産の「バランスがいい」(県農政戦略推進室)農業県だが、今日に至るまで紆余(うよ)曲折があった。

本県は農地面積の8割を水田が占める。戦後の国策もあり、水稲は1980年代にピークを迎え、麦・大豆を含め、産出額は県全体の約5割を占めていた。

しかし、食生活の多様化でコメ余りは深刻化し、政府は71年に減反政策を本格導入。「時代のニーズを踏まえ、園芸や畜産にシフトしていく必要があった」。県農業会議の国井正幸(くにいまさゆき)会長(75)は振り返る。

本県の園芸作物は、他県に後れを取っていた。大消費地の台所である東京都中央卸売市場の青果物シェア(88年)はわずか3%。関東6県で最下位、北海道や長野などにも及ばなかった。質は良く値は付くが、出荷が安定しない-。それが本県産の評価だった。

危機感を募らせた当時の渡辺文雄(わたなべふみお)知事は、首都圏に近い地の利を生かした「首都圏農業」を提唱。86年度の県計画に掲げ、農家に園芸作物への転換を訴えた。

戦略は奏功した。その一つがアスパラガス。88年の栽培本格化から約30年後の2021年、産出額は全国6位に成長した。1990年代、イチゴの「とちおとめ」の栽培も始まると、園芸の産出額は拡大。2005年、園芸全体で894億円と、米麦(865億円)を初めて上回った。

四半世紀続いた首都圏農業は11年度、県産農産物のブランド力を首都圏だけでなく全国で高め、稼ぐ農業へシフト。畜産を営む事業者も大規模化し、15年には園芸、畜産の産出額が共に1千億円を突破した。16年度以降は県とJAが連携し「園芸大国とちぎ」と銘打ち、さらなる品質向上と収量増を図っている。

一方、大黒柱だった水稲は苦境にある。「日本の棚田百選」の那須烏山市国見。戦前から集落を支えた棚田は今、生産者の高齢化で作付けはわずか。こうした中山間地域を中心に耕作放棄地は増えている。

農地の維持に向け、各地で地域の担い手への集約が加速する。県農地中間管理機構(農地バンク)によると、21年度に貸し付けた農地は前年度比2割増の1617ヘクタールと過去最高となった。それでも担い手が見つからない農地は少なくない。

米価の低迷もあり、コメの産出額は21年に453億円と、ピーク時の3分の1に減った。県などはコメの付加価値を高め、消費拡大につなげようと、県産米「とちぎの星」の普及に力を入れる。「競争力をつけ、産地として生き残っていく」と県担当者は強調する。

本県の20年の基幹的農業従事者は計4万2千人。半世紀前から7割減った。デジタル技術を生かしたスマート農業が進む中、限られる担い手で生産効率を高め、収入をいかに確保するか。持続可能な農業へ、本県農業は大きな岐路に立たされている。

全文1345文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする