「遠野高にある宮沢賢治のブロンズ像が似ていない」。こんな素朴な疑問が岩手日報社の特命取材班に寄せられた。確かにやせ細った印象で一見して賢治(1896~1933年)とは気付きにくい。著名な彫刻家が戦後に制作した作品だが、なぜ学校に建てられ、教科書などで多くの人の印象に刻まれた肖像写真とかけ離れたのか。取材を進めると、病身にむち打って農民のために晩年をささげた賢治の歩みが重なってきた。

賢治像は、岩手県遠野市六日町の同校(三浦立校長、生徒313人)の校舎前に立つ。台座も含めて約210センチ。佐藤千星さん(2年)は「賢治像とは知らなかった。それに何か違うような気がする」と首をひねり、賢治像と認識していた佐々木緑登さんと菊池海翔さん(同)は「全校に浸透しているかは怪しい」と口をそろえた。

半世紀前に建立

由来をひもとこうと、賢治と遠野について研究する遠野文化研究センター研究員の菊池弥生さん(68)を訪ねた。賢治像は当時の校長、故鈴木実さんが中心となって1974年に建立された。

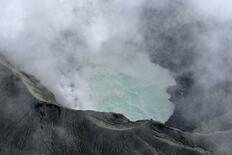

鈴木さんの父、故東蔵さんは旧東北砕石工場(一関市東山町)を営んでいた。賢治は31(昭和6)年2月に同工場の技師となり、土壌改良のため石灰を宣伝販売する中、病に伏せた。その縁もあって、鈴木さんは賢治の弟の故清六さんと知り合い、2000年に亡くなるまで賢治の研究を続けたという。

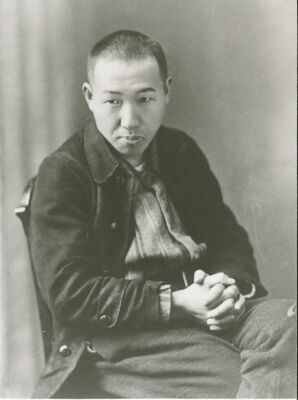

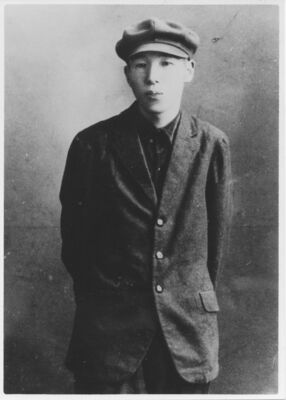

鈴木さんは協力者を介して、著名な彫刻家高田博厚(1900~87年)にブロンズ像制作を依頼。だが、フランス生活の長かった高田は賢治のことを知らず、清六さんから数枚の写真を受け取り、制作の参考として小さなスナップ写真を選んだ。

「賢治」を感じる

その写真は何か。菊池さんは、賢治が同工場に務める直前の30(同5)年10月ごろの写真と推測。賢治が急性肺炎などからやや回復した34歳の時のものとみられ、若い頃と違いやせた印象が強い。

高田のアトリエ(神奈川県鎌倉市)を訪れた際に賢治の写真を見たという、もりおか啄木・賢治青春館元館長の中村光紀さん(82)に確認を取り「間違いない」とお墨付きも得た。菊池さんは「もし別な写真を選択していたら、全く異なる賢治像が誕生していた」と想像する。

高田は賢治像について「校本 宮澤賢治全集 第七巻月報」で「清六をはじめ、この作を見た人々は『似る似ない』を忘れさせて、『賢治』を感じると言っているから、私も自分のこの作品を愛している」と記している。

似ていようが似ていまいが、理想半ばに37歳の生涯を閉じた賢治の精神が感じられる。遠野高の生徒3人は「偉大だけれど(古里の先人として)身近に感じられる人の像があるのはいいこと。大事にしたい」と語り、菊池さんは「市民のレガシー(遺産)として、次世代に引き継いでいってほしい」と願う。

(岩手日報)

【ズーム】高田博厚と宮沢賢治像 石川県七尾市生まれの高田は、高村光太郎の影響で彫刻を始め、31歳で渡仏。ロダンやマイヨールから近代彫刻を学び、57歳で帰国した。ガンジーや森鴎外、川端康成ら国内外の著名人のブロンズ像を多数制作し、文筆家、思想家としても知られる。賢治像は1971(昭和46)年に完成し、第1号は林風舎(花巻市)にある。菊池弥生さんによると、同じ原型から制作された像は判明しているだけで、遠野高のほか、もりおか啄木・賢治青春館(盛岡市)、宮沢賢治記念館(花巻市)、一関市東山支所、同市東山町の鈴木実さんの弟宅の計6カ所。県外にも設置されている。

ポストする

ポストする