体験していない世代が戦争をどう受け止め、語り継いでいくことができるのか。戦禍の悲惨さに触れれば触れるほど、迷路に迷いこんでいく感覚になった。

戦後80年。空襲や学童疎開などの戦争体験者をたびたび取材した。父を亡くしてぬくもりを知らずに過ごした幼少期、空から降る焼夷(しょうい)弾から逃げ回った夜…。

「何年たっても忘れたことはないよ」。涙を浮かべながら当時を思い返す体験者には、筆舌に尽くし難い悲しみがにじんでいた。だからこそ無責任に語ることはできない重みを感じた。

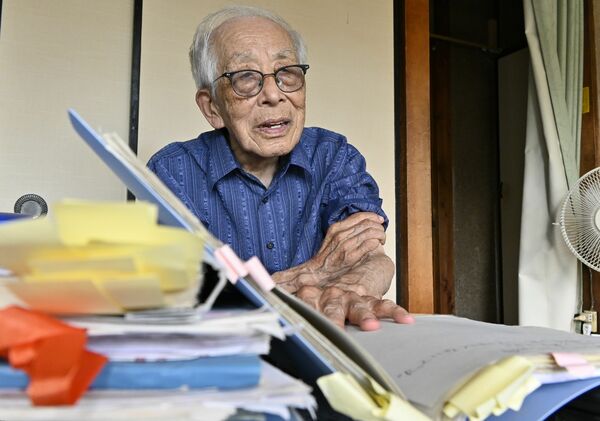

語り継ぐ重要性を感じつつも、その難しさに悩んでいた折、戦争を伝えていく意味を考える企画「記憶の行方 語り継ぎの今」の取材で、大野幹夫(おおのみきお)さん(93)に出会った。20年以上、学校をはじめイベントやラジオなど多くの媒体、場所で宇都宮空襲の体験を伝えてきた。

自身の語りからどんなことを考え、後世に語り継いでほしいのか。大野さんに尋ねたときのこと。穏やかな声で答えてくれた。

「こう考えてほしいとか、ああしてほしいとかはないよ。これからを生きるのはあなたたちなのだから」

大野さんは特別な行動に挑戦してほしいわけではない。ただ聞き手にとって、これからどう生きるのかを考えるきっかけになればいいと考えていた。少し、肩の力が抜ける気がした。

本県人口の約9割を戦後生まれが占めている。記憶が歴史へと変わりつつある中、体験者から直接話を聞ける最後の世代である私たちは今、継承できるか否かの分岐点に立っている。

一方で、大上段に構える必要はないと思うようになった。委ねられたバトンから、自分なりの考えを巡らす。それがまず、語り継ぐということの一歩になる。

(報道部 飯田ちはる)

(終わり)

太平洋戦争の終結から80年の節目を迎えた今年、下野新聞社はさまざまな平和報道を展開している。戦争体験者がわずかとなり、記憶を伝えることが年々難しくなる中、平和への願いを未来へどう継承していくか。15日に始まる新聞週間に合わせ、取材を担当した記者が抱いた思いを紹介する。

ポストする

ポストする