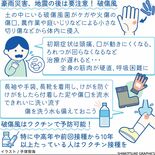

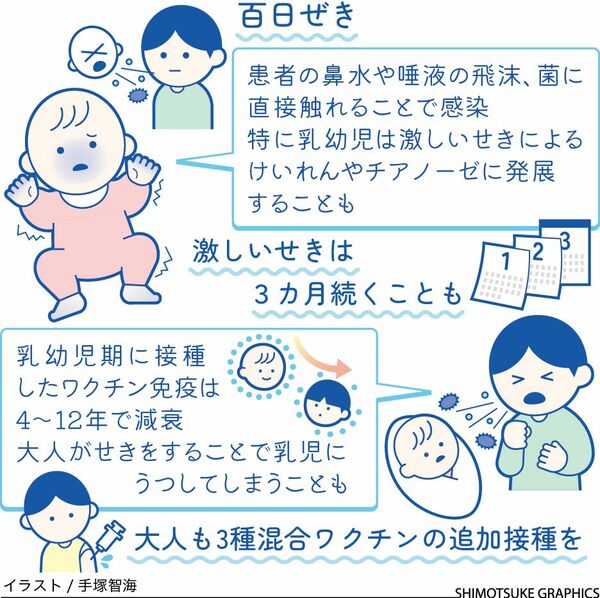

百日ぜきは、百日ぜき菌の感染で起こります。コンコンと激しくせき込んだ後、笛を吹くようなヒューという音で息を吸う、この苦しい咳嗽(がいそう)発作が日に何度も繰り返されます。この激しいせきが3カ月も続くことがあり、強い感染力で小児を中心に患者が発生します。

残り:約 839文字/全文:982文字

この記事は「下野新聞デジタル」の

スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員

のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする