「羅生門」の例を出すまでもなく、見る人によって物事の見え方は違う。戦争当事国はいずれもが自らの正義を訴える。どちらのチームのファンかによってアウトかセーフかが違って見える。恋をしている人にとって空は青く、仕事で疲れ果てている人にはそもそも空が見えない。つまり、世界は一様ではない。

見るもの聞くものが新鮮な子どもにとって、世界はどのように見えているのだろう。自分もかつて子どもだったが、残念なことに記憶は薄れる一方だ。思春期一歩手前の少女の目に映る世界を丁寧にすくい取った早川千絵監督の「ルノワール」を見て、子どものころの純粋で複雑な感情を思い出した。今年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作。

1980年代後半。11歳のフキ(鈴木唯)は自然が身近にある地方の都市で、病を抱える父(リリー・フランキー)、介護と仕事に疲れている母(石田ひかり)と暮らしている。なかなかに重い生活環境だが、好奇心が強く感受性の豊かなフキは、曇りのない目で周囲を観察している。

フキは、気になることがあると確かめずにはいられない。英会話教室で知り合った友達のきれいな三つ編みを触り、近所の女性の家に上がり込んでそこら中の物に触り、トンネルの中で手をたたいて音の響きに耳を傾ける。

フキは、世間でブームになっている超能力に興味津々。クラスメートや父を相手にトランプのカードを当てる念力の実験を繰り返し、女性に催眠術をかけて秘密を聞き出そうとする。

フキは、性に対する関心が芽生えている。ゴミ捨て場に放置してある写真週刊誌に興味をそそられる。伝言ダイヤルで男女が残したメッセージを聞き、自身も自称大学生の男と会う約束をして自宅にまで行ってしまう。

フキの周りには、きれい事ではない事情を抱えた大人たちがいる。怪しげな民間療法に金をつぎ込む父。嫌々通っていたセミナーの講師に心引かれていく母。夫を亡くして自分を取り戻せないでいる女性。そんな大人たちを、フキは正面から無感情に見つめる。

映画は着地点を目指して進んでいくのではなく、フキを取り巻くさまざまな出来事やイメージを断片的に、点描画のように映し出す。生も死も性も平等に。世界は、まぶしさと美しさ、残酷さと怪しさに満ちている。緩やかに流れる川のそばで、自転車にまたがりヘッドホンをして夕日を見つめるフキが、少しだけ大人になったように見える。

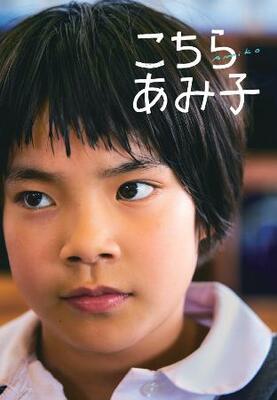

子どもの目で見た世界を描く映画には系譜があり、早川監督は影響を受けた作品としてビクトル・エリセ監督「ミツバチのささやき」、相米慎二監督「お引越し」などを挙げている。「ミツバチ―」の少女アナの大きな瞳も印象的だったが、ここでは主人公の圧倒的存在感が記憶に新しい森井勇佑監督の「こちらあみ子」(2022年)を取り上げておく。

芥川賞作家今村夏子の同名小説が原作。小学5年のあみ子(大沢一菜)は優しい父、再婚相手で妊娠中の母、遊んでくれる兄と暮らしている。ちょっと風変わりなあみ子は、周りのことなど一切気にせず思うままに行動する。学校で関心があるのは同級生・のり君のことだけで、母のほくろが気になって仕方ない。

流産した母によかれと思ってしたことで母を深く傷つけ、やがて家族のバランスは崩れ、学校でも相手にされなくなる。あみ子には謎の音が聞こえるようになるが、それでもあみ子の奔放さは変わらない。そのどこまでも真っすぐな純粋さを目の当たりにしているうちに、周囲を気にする大人たちの方がゆがんでいるように思えてくる。ラストシーンで海辺に独り立つあみ子の力強い一言に、こちらまで勇気をもらう。

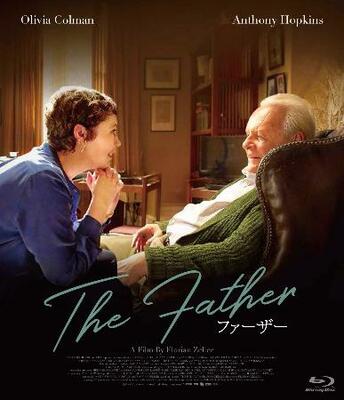

では逆に、老いて記憶があやふやになった人に世界はどう見えているのか。認知症をテーマにしたフロリアン・ゼレール監督「ファーザー」(21年)を見直してみる。

ロンドンで1人暮らしをしている81歳のアンソニー(アンソニー・ホプキンス)のアパートを娘のアン(オリヴィア・コールマン)が訪ねてくる。アンは恋人とパリで暮らすことにしたという。アンソニーはショックを受けるが、ある日、アンの夫だという男がリビングに現れ、ここは自分とアンの家で、パリに行くなんて聞いていないという。

どうなっているのだ?と思っていると、さらに事態は複雑になっていく。買い物から戻ってきたアンは別人になっており、もう一人の娘はなぜだか姿を見せない。人物は入れ替わり、時間はリフレインし、場所も曖昧になる。なるほど、記憶を失うとはこういうことかと、合点がいく。周囲をイラつかせる不確かな言動も、当事者にしてみれば不条理な世界に困惑しているに過ぎない。認知症を実感として体験させる斬新な映画だ。

幼いころに通ってきた道と、老いてこれから通る道。そこに立っている人間にしか見ることができない世界を、映画は見せてくれる。(共同通信記者 加藤義久)

かとう・よしひさ 文化部で映画や文芸の担当をしました。「ルノワール」の父親役リリー・フランキーは、みるみる生気をなくしていくさまが見事。韓国映画「ハルビン」では暗殺される伊藤博文を貫禄たっぷりに演じていて、脇を締める俳優として唯一無二の存在感を発揮しています。

ポストする

ポストする