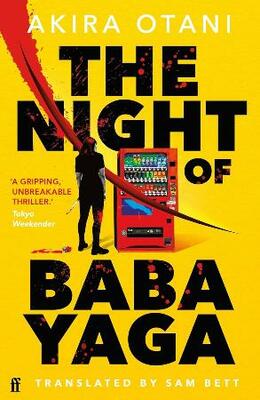

優れた推理小説、犯罪小説に贈られる英国推理作家協会賞の翻訳部門に王谷晶さんの小説「ババヤガの夜」英訳版「The Night of Baba Yaga」(サム・ベットさん訳)が選ばれた。ダガー賞と呼ばれて親しまれるこの賞にはこれまで、横山秀夫さんや伊坂幸太郎さんら人気作家がノミネートされたが受賞には至らなかった。日本の作家としては初の快挙だ。北野武映画ばりの暴力描写と根底に流れる女性同士の連帯「シスターフッド」が高く評価された形だ。

2020年に雑誌「文藝」秋号(河出書房新社)に掲載され、同年10月に単行本化された「ババヤガの夜」。刊行翌年には日本推理作家協会賞の候補に選ばれたものの、受賞は逃している。王谷さん自身、この作品に限らず日本国内の大きな文学賞には縁が無かっただけに、今回の受賞は日本の文学界にとっても大きな驚きだろう。

「ババヤガ」の主人公は、暴力を振るうことを娯楽にする新道依子。繁華街でチンピラを相手に大立ち回りを演じたことがきっかけで、暴力団の会長令嬢の護衛に任じられることになる。

作品の最大の魅力は、北野武監督作品のような凄惨な暴力描写だ。規格外の強さを誇る依子が、次々とやくざをたたきのめしていく。血のにおいまで立ち上ってくるようなどぎつい描写だが、これまでフィクションにおいて被害者の側に置かれることの多かった女性を、暴力を振るう側として描くことで、固定観念を打ち崩すような痛快さが生まれた。

もう一つの魅力は、暴力団の会長令嬢と依子の結びつきだ。2人の間には、単に守る者と守られる者を超えた同志のような連帯感が芽生える。この点が、性被害を告発する「#MeToo」運動以降のフェミニズムの世界的な潮流と呼応して、作品の評価へとつながったといえる。

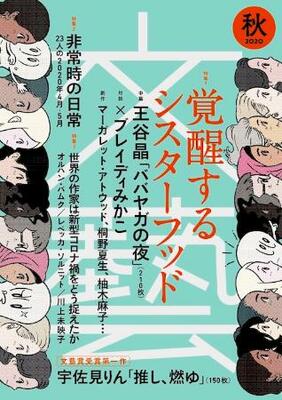

実際この作品は、「覚醒するシスターフッド」と題した特集の目玉の一つとして雑誌「文藝」に掲載されたものだ。女性同士の連帯や共闘を意味し、1960~70年代の「ウーマンリブ」の時代に叫ばれた「シスターフッド」。「#MeToo」以降に、再び注目されるようになったその古くて新しい概念を、レズビアンであることを公言する王谷さんがフィクションの上で表現したのが、「ババヤガ」という訳だ。

ただ、純文学志向の雑誌に掲載されたことが、作品の評価を難しくもした。日本の文学界においては、純文学とエンターテインメント小説には明確な区別がある。「文藝」に載るのは、芥川賞の選考対象になるような純文学作品が多い。実際、同じ号の掲載作品では、宇佐見りんさんの「推し、燃ゆ」が後に芥川賞を射止めている。

王谷さんもエッセーの中で「やや純文学寄りのエンタメ作家みたいな、直木賞も芥川賞もどっちも獲れなさそうな中途半端なゾーン」と、自身の立ち位置を自嘲気味に書いている(『40歳だけど大人になりたい』より)。

日本の文学界から評価を得られなかった作品が、英国で高く評価されたことは、業界の閉じた論理に風穴をあける出来事だ。

他方で、2020年に熱っぽく語られたフェミニズムも、シスターフッドも、インターネットの世界では猛烈なバックラッシュ(反動)に見舞われている。アメリカではトランプ大統領が多様な性の在り方を否定し、差別的な発言を繰り返し、支持する声も勢いを増している。

フェミニズムのうねりに呼応するような王谷さんの5年前の作品が、今回の受賞をきっかけにどう読まれるのか。期待と不安が交錯する、ダガー賞受賞となった。

ポストする

ポストする