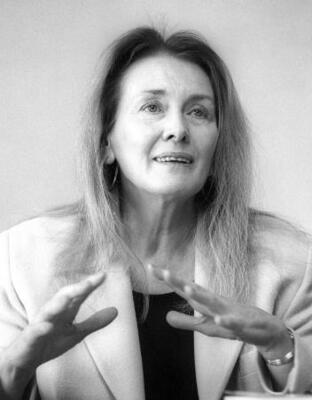

2022年にノーベル文学賞を受賞したフランスの作家アニー・エルノー(1940~)が書き続けてきたのは、彼女自身について、そして家族についての物語。いま、適切な言葉が思い浮かばなくて仮に<物語>と呼んでおいたが、誤解を与えぬよう言い添えておけば、登場人物を動かして何らかのドラマを作り上げるようなたぐいのものではない。つまり一般的な意味での小説ではない。また、心にしみるエッセイといわれるような文章とも違っている。かといって、さまざまな証言者の言葉を集めて構成する伝記やノンフィクションとも異なる。一人称の<私>が、客観的な観察者として自分や父母を凝視している。作品が一から十まで現実そのままというわけではないにしても、作中の<私>がエルノー自身であり、実際あったことを基礎に、記憶の底から丹念にすくい上げて語っているとは考えてよいだろう。

年下の既婚男性との狂おしい恋愛を記述した『シンプルな情熱』(1992年)や違法だった妊娠中絶の体験を克明に描写した『事件』(2000年)など、日本でも評判になった作品はのちに触れることにして、その前に彼女自身の子供時代から結婚・出産までを扱った『凍りついた女』(1981年)、父について書いたルノードー賞受賞作『場所』(1984年)、母の生涯に密着した『ある女』(1988年)などを読んでおこう。そこには、エルノーが成長していく過程で経験したさまざまなことと並んで、耳にした音楽がちりばめられている。彼女と家族、社会の関わりについて、音楽は何を語ってくれるだろうか。なお、引用はすべて早川書房刊の単行本、あるいはハヤカワepi文庫の堀茂樹訳による。

まずは略歴を。エルノーはフランス北部の街・リルボンヌで労働者階級の家庭に生まれた。『場所』によれば、父は小学校を中退して農場で働き、兵役を終えると製鋼工場に勤めた。彼はそこで出会った娘と結婚し、エルノーが誕生した時には労働者相手のカフェ兼食料品店を営んでいた。

その後、一家はイヴトーという街に移り、同じような店を開いた。エルノーはカトリック系の私立女子校に通い、ルーアンのリセから大学へ進んで教師、次いで作家になった。学業によって社会階層を上昇はしたが、自分の根っこを忘れることはなかった。

子供の頃のことに戻る。父も母も歌うことが好きだった。「シャンソンをよく知っていて、畑仕事をしながら、鶏のいる囲いの中に放り込むミミズを拾い集めているわたしに次から次へと教えてくれる」のが父(『凍りついた女』)。母はというと「アイロンをかけながら、よく歌――『桜んぼの実る頃』『ジャワ島の美しい花リキータ』――を歌った」(『ある女』)。

エルノーが挙げる曲名の中には、私が知らなかったものも多い。『ジャワ島の美しい花リキータ』(『リキータ』)はそのひとつである。1926年に発表され、インドネシアのジャワ島からパリへやってきた美しい女性のことを歌っている。『桜んぼの実る頃』は1860年代に作られたシャンソンの古典。イヴ・モンタン、ジュリエット・グレコをはじめ、多くの歌手が録音している。

<柔和で夢見がちなひとりの男>である父と<あらゆるものと闘う女闘士>の母が好む歌には違いがあった。『場所』にはこんな箇所がある。「彼はしばしば『愛を語って』を口ずさんでいた。一方彼女は、親戚一同の食事の折り、『わたしの体はあなたを愛するために』を声を張り上げて歌ったものだ」。

『愛を語って』はリュシエンヌ・ボワイエがしとやかに歌った優しいワルツ。『聞かせてよ愛の言葉を』の邦題で記憶する人が多いだろう。作詞・作曲はジャン・ルノワール。といっても映画監督のジャン・ルノワール(父は印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワール)ではない。前者はJean Lenoir、後者はJean Renoirで綴りも発音も違っている。

『わたしの体はあなたを愛するために』の方には、「戦前の流行歌」という注が付けられているが、インターネットでは見つけられなかった。題名をストレートに解釈するならば、かなり大胆な内容が想像される。しかし、すぐ前に「彼女は性愛のことではいつも恥ずかしがっていた」という文があるので、何となく不釣り合いな感じがしないでもない。

あまりなじみのない曲や人名を並べるのは本意でないが、フランスの、それもひと昔もふた昔も前の話となると、どうしてもそうなってしまう。エルノーが音楽についてたくさんの言葉を費やしているからには、それがどんな曲のことを言っているのかをいくらかでも知っておきたい。彼女が育った環境をイメージするのに役立つのではないかと思う。

さて、エルノーには、彼女が生まれる前になくなった姉がいた。その姉に宛てた手紙という形式を取った『もうひとりの娘』(2003年)には、子供を寝かしつける時に父母が何を歌ったかが書かれている。「父なら、<貧乏で困ったら、帰っておいで僕のもとへ>。母なら、『さくんぼの実る頃』か<愛は大空に漂い、四方に広がってゆく、愛こそが哀れな世界を慰める>という悲しいアリアだった」。<貧乏で困ったら…>の題名を直訳するなら<貧乏人のセレナーデ>か。競輪選手から歌手になったアンドレ・ペルシコの持ち歌でもあった。母の<愛は大空に漂い…>の方は、バリトン歌手アンドレ・ボージェが朗々と歌う『セ・ラムール』。エルノーは<悲しい>と書いているが、長調の穏やかな曲で歌詞も最終的には前向きだと私には思える。

ここまで述べたように、小さい頃のエルノーはもっぱら父母の歌(かなり傾向が違うことに注意されたい)に囲まれて育った。しかし、次第にラジオから流れるシャンソンに興味を引かれるようになる。12歳のころは<とろけんばかりのあの『雪の星』や、赤と黒に彩られた空の下でギターが掻き鳴らされるあの『ボレロ』>に心を奪われた(『凍りついた女』)。『雪の星』は元々ドイツ語の歌だったがフランスでも人気が出た。ペリー・コモの英語版<Forever and Ever>もあるぐらいだから世界的ヒット曲だったのだろう。『ボレロ』はフランス国産だが、ラテン調のリズム。日本では淡谷のり子が『たそがれのボレロ』の訳題で歌っている。

『凍りついた女』には、速記タイピストの養成コースに通っていた友人が『白繻子の二足の小さな靴』や『それは素晴らしい』の歌詞を速記で書き取るのがうらやましかったと書かれている。この2曲はいずれも外国だねで、前者はチャップリンが映画『ライムライト』のために書いた主題曲。英語の詞がつけられて『エターナリー』、フランス語では全く違う題と詞になった。後者はブロードウェイ・ミュージカル『カンカン』の中で歌われた『セ・マニフィック』。作詞作曲はコール・ポーター。フランスでは、スペイン生まれの歌手ルイス・マリアーノがヒットさせた。

外国生まれの曲のことをもう一つ付け加えよう。エルノーが10歳ぐらいのころ、従姉妹や近所の女の子、都会から休暇で来ていた女の子たちと一緒にラジオののど自慢をまねて歌った中に『私のゲピエールと長いペチコート』が含まれていた(『もうひとりの娘』)。ゲピエールもペチコートも下着の一種だが、この曲の原題は『ボタンとリボン』。ボブ・ホープ主演の西部劇コメディ『腰抜け二挺拳銃』の挿入歌で、フランスではイヴェット・ジローが歌った。池真理子の日本語版は<バッテンボー>という愉快な発音で親しまれた。『白繻子の二足の小さな靴』にしても『私のゲピエールと長いペチコート』にしても、原曲が分かってみると、また、日本語版のあることを知ってみると、とたんに身近になる。エルノーの育った時代も感じ取りやすくなるのではないだろうか。

思春期のエルノーは、女子校の同級生との間に階級や文化の差があることを知る。彼女らとつきあうには、なによりも、野暮ったくてはいけないのだった。「私がY市のプチブル階級と付き合いはじめた時、まず訊ねられたのが、音楽はジャズかクラシックか、映画監督ならジャック・タチかルネ・クレールか、といった私の嗜好だった。そのことだけでも十分私は、自分が別の社会に移ったことを実感した」(『場所』)。エルノーが小さい頃、父に連れられて見に行ったのは、喜劇役者兼歌手フェルナンデルの主演映画である(『凍りついた女』)。

リセでのことは飛ばして、エルノーがルーアン大学の女子学生たちをどう見ていたかに注意を向けてみよう「どの子も皆、ジャック・ブレルやレオ・フェレのシャンソン、いや、アズナブールや、さらには感情一辺倒のジャン=クロード・パスカルのシャンソンが流れているような、気まぐれな恋物語にがんじがらめになっているのだった」(『凍りついた女』)。エルノーは絶えず音楽を媒介にして周囲を理解している。そのことは、彼女の作品を読む上で見逃すことができない点だと思う。

エルノーは学生結婚だった(のちに離婚する)。次は恋愛時代の1シーン。「カフェの中で、彼がわたしと手をつないでいる。<セット・ミー・フリー>とレイ・チャールズが呻いている。当然のことだ。唯一の倫理的規則」(『凍りついた女』)。エルノーは平等で束縛されることのない男女関係の理想をこの歌に重ねたのだろう。しかし、レイ・チャールズが歌っていたのは『ドント・セット・ミー・フリー』ではなかったか。だとすれば、エルノーはとんだ勘違いをしたことになる。しかし、いずれにしても、自分の心の状態を音楽に結びつけて感じていたことは確かだ。

ここからは時代がぐっと先へ行くが、エルノーには熟年になってからの失恋で受けた痛手と妄執を語った『嫉妬』(2002年)という作品があり、その中で、ある特定の曲が自分から切り離せなくなった経験が書かれている。「偶然『恋のサーヴァイヴ』を耳にすることがあると、私は凝固して動けなくなった。あの曲はサッカー・ワールドカップのロッカールームでも大声で歌われたけれど、それよりはるか以前に私は、Wのアパルトマンを訪れた夜に何度か、あの曲に乗って踊り、羽目を外したのだった」。『恋のサーヴァイヴ』はグロリア・ゲイナーによる1978年のディスコ・ヒットで、1998年のワールドカップ・フランス大会では、優勝した地元フランスの応援歌になっていたそうである。エルノーが恋人の部屋で踊ったとき、この曲は<時間に対する恋の勝利>のように感じられていたが、彼と別れたあと、スーパーマーケットで聞こえてきたときには<新たな、絶望的な意味>を帯びていた。「そうなのだ、自分もまた、これからは生き延びる(サーヴァイヴ)しかないのだと思った」

妊娠中絶をテーマにした『事件』にも、心に引っかかって離れない曲のことが出てくる。「“ジャワの娘、わたしの思い出は薄れてゆく”とか、何であれ、その当時いつも聞いていたシャンソンをたまたま耳にすると、心が乱れてしまう」。エルノーの書き方だと、ここで名の挙げられた歌が1つの曲であるように読めるが、たぶん前半と後半は別々だ。<ジャワの娘>はおそらく、セルジュ・ゲンズブールが自作自演した<ラ・ジャヴァネーズ>だろう。この曲には<ジャヴァネーズを踊りながら>という一節がある。ダンスの名称である<ジャヴァ>を<ジャヴァネーズ>(ジャワの娘)に変化させたのだと思う。<ジャヴァネ>(単語にavあるいはvaを加える言葉遊び)も意識にあったか。後半はジャンヌ・モローの歌とおぼしい。

東欧からパリへ外交関係の仕事で来ている妻帯者との恋愛(肉体的な愛が強調されている)を回想した『シンプルな情熱』には、こんな文章がある。「この時期、私は一度としてクラシック音楽を聴かなかった。シャンソンの方がよかったのだ。そのうちでもとりわけ感傷的ないくつかの曲、以前は一顧だにしなかった類の曲に心を揺さぶられた」。それらのシャンソンが<端的に、率直に、恋情(パッション)の絶対性を、またその普遍性を証言していた>と思ったからだ。「シルヴィ・バルタンがその頃<どうしようもないの。動物だもの>と歌っているのを耳にして、私は、それを痛感しているのが自分一人ではないことを得心したのだった」とエルノーは言う。バルタンはその曲『セ・ファタル』をとてもエモーショナルに歌っている。

エルノーのほかの作品にも音楽はよく顔を出す。人生の時々で出会った曲が、彼女がそのころ経験していた重大な事柄と結びつき、心に深く刻まれるからだろう。ひるがえって、自分にそんな曲があるかと考えても、なかなか浮かんでこない。読者諸氏はいかがであろう。(松本泰樹 共同通信記者)

まつもと・やすき 1955年信州生まれ。私の母がよく口ずさんでいたのは『早春賦』や『紅屋の娘』だった。祖父は<テントムシは小さくてとれやしない>という歌を聞かせてくれたが、その先がどういう歌詞なのか、そしてなんという曲なのかがいくら調べても分からない。童謡よりは俗曲のような旋律だった。

ポストする

ポストする