1988年のデビュー以来、「うしおととら」「からくりサーカス」「黒博物館 ゴースト アンド レディ」など、数々の作品を休みなしで生み出してきた漫画家、藤田和日郎さんの創造の秘密に迫るロングインタビュー第3弾。最終回は最新作「シルバーマウンテン」について語っていただきました。藤田さんの全てをさらけ出す「強さ」が見えてきた!

【ふじた・かずひろ】1964年北海道旭川市生まれ。漫画家あさりよしとおさんのアシスタントなどを経て、88年に「連絡船奇譚」でデビュー。代表作の一つ「うしおととら」で小学館漫画賞少年部門受賞。「からくりサーカス」「月光条例」「双亡亭壊すべし」などの少年漫画に加え、「黒博物館」シリーズなどの青年漫画でも知られる。「黒博物館 ゴースト アンド レディ」は2024年、劇団四季でミュージカル化。漫画家を目指す若者に向けた漫画論「読者ハ読ムナ(笑)」も飯田一史さんとの共著で刊行した。

【(1)悲劇の童話に抱いた憎しみ】

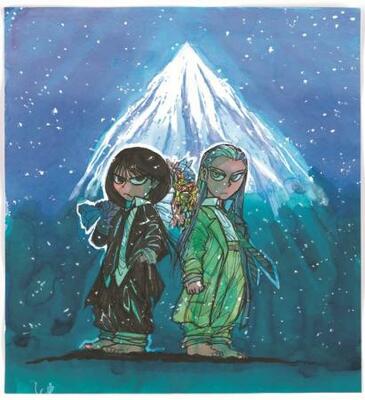

●記者 「月光条例」では、ヒロインの「エンゲキブ(演劇部)」が、最後の戦いでほほ笑みながら言う「死なせて」で一番泣きました。「マッチ売りの少女」「シンデレラ」などのおとぎ話の世界を狂わせてしまう「青い月の光」に、主人公の岩崎月光や、エンゲキブたちが立ち向かっていくストーリーです。

エンゲキブは実はおとぎ話の主人公であり、彼女を守ろうとする月光に言う「死なせて」…。「からくりサーカス」のフランシーヌ人形や、ヒロインの「しろがね」のクライマックスシーンに連なる描き方です。

▼藤田 ありがとうございます。「月光条例」って、自分では全部やりきったんで気に入っているんですけど、割と評価が低くてかわいそうな作品です。反省もあるんですが、僕もエンゲキブが大好きですから、うれしいです。

●記者 藤田先生がおっしゃっていた、「自分が描いている漫画は、熱を出して小学校を休んでいる過去の自分自身に向けて描いている面がある」ということにもつながっていくと思うんですが、「漫画家本vol.1 藤田和日郎本」のインタビューでは、「月光条例」の原点は、子どもの頃に読んだおとぎ話に対する「怒り」だったと語られています。

▼藤田 僕が物心もついていない、記憶もない頃に、「マッチ売りの少女」を相当せがんで聞きたがっていたらしいんですよ。そこに惹かれるものがあったんでしょうね。だけど、かわいそうな話じゃないですか。だから昔から、深く憎んでいました。

そんな時に、絵本の中に入るようなテレビアニメがあった気がするんですよ。アンデルセン童話や、それこそ「マッチ売りの少女」の悲しい結末を変えるというような筋があったりして、喜んでいたような気がします。

●記者 面白そうなアニメですね。「月光条例」の世界観にも通じます。

▼藤田 僕の中に、かわいそうなおとぎ話をどうにかしてやりたいという気持ちがあったんでしょうね。かわいそうな子を助ける話なら、みんなが喜んでくれるかもしれないぞという部分があったんです。

●記者 2016年に「双亡亭壊すべし」の連載を開始されます。不気味な建物「双亡亭」自体が主人公とも言える作品で、そこに入った人は狂ってしまう。その館の主は、絵描きの坂巻泥努(さかまき・でいど)。読者としては、彼の狂気に引き込まれるうちに、時空も空間も超えた壮大な物語に夢中にさせられます。

▼藤田 凧葉務(たこは・つとむ)も、坂巻泥努も、僕の名前の法則に従った名前ですよね(笑)。凧葉は普通っぽい「つとむ」にして、泥努は美術界に美を求めているわけだから、ギャップを出して汚い名前にしたかった。

●記者 泥努の狂気がめちゃくちゃいいんですよね。彼のキャラクター造形には、藤田先生が調べられていた「アウトサイダー・アート」の影響もあるのかなとも思いながら読みました。読者としては、泥努の言っていることや、描いているものが、どこかで意味が分かって、気持ちいいような気持ち悪いような感情になりました。

▼藤田 子どもたちにとって、泥努が言っている芸術論は難しいかもしれませんが、「これがこの人の『芸術』なのかな?」と思ってもらえればオッケーなんです。そこに凧葉が「芸術ってそういうもんじゃなくて…」と言っていく話ですから、いいバランスだと思って描いていました。

【(2)ダメ出しのたびに詩集を一冊】

●記者 藤田先生の作品には随所に詩が出てきますよね。「からくりサーカス」では、愛すべき敵キャラのコロンビーヌがナーサリーライム(英国の童謡)を口ずさんでいますし、「月光条例」には宮沢賢治が出てくるし、「双亡亭壊すべし」のカバーには詩が書かれています。詩も昔からお好きだったんですか。

▼藤田 好きでしたね。だけど、好きよりも上に超えていませんよ。好きで読むうちに、詩とは何かといった解説の本も読むようになり、そこで紹介されている詩が好きになって、というような感じで。短歌や俳句も好きです。

●記者 執筆中にふと詩が浮かぶぐらい、読み込んでいるのかなと思ったのですが。

▼藤田 小学館って、神保町にあるじゃないですか。若い頃、編集者にダメ出しされて、ふらふらになって、自分もどこをどう歩いて帰ったか分からない状態になったんですけど、そのたびに詩集を一冊、買って帰っていたんです。それを家で読んで、自分の心をごまかしていました。だから持ち込んだ分だけ、家に詩集がありますもん。

●記者 それは面白いストレスの解消法ですね(笑)。

▼藤田 ここから漫画家になって出て行ったやつらも、みんな編集者にダメ出しされるわけです。自分が「いい」と思ったものを「ダメ」って言われるのって衝撃で、プライドがズッタズタになるんですね。

だからおのおの、おいしいラーメン食べて帰るとか、心の癒やし方を探すじゃないですか。僕はもちろん詩だけじゃなくて「ドラえもん」も買って帰っていましたけど(笑)、その結果、連載中に、かっこいいシーンにハマる言葉を思いつくようになりました。

●記者 「かっこいい男」が出てくるのも、藤田先生の作品に共通している点だと思います。

▼藤田 それへの憧れは強烈にありますわね。高倉健さんとか、何かを究めた職人さんとか、男としてかっこいいなと思います。他方で、その道のプロには、厳しさみたいなところがあって、それがあるからその道を究められている。いっつもニコニコしているわけじゃなくて、ちょっと寂しさもある。

●記者 「黒博物館 三日月よ、怪物と踊れ」のダンヴァーズ大尉がそうですよね。物語は、「フランケンシュタイン」を執筆した小説家のメアリーが、殺し屋の死体を蘇生させた怪物「エルシィ」の教育係となり、そのエルシィにヴィクトリア女王を護衛させるという筋書きです。生前のエルシィと戦っていたダンヴァーズは、エルシィに一貫して厳しく、護衛任務を遂行したとしても許さないという態度でしたが、最後にエルシィを許します。ここも泣きました…。

▼藤田 ダンヴァーズは、きっと彼の中で一つの基準があって、それを超えたからエルシィを許したんですよね。読者は「こんなにエルシィが頑張っているんだから許してやれよ…」って思っていたと思うので、ダンヴァーズが態度を変えた背景を想像して、気持ち良さを感じてもらえるのはうれしいです。

【(3)「だって、やりたかったんだもん」】

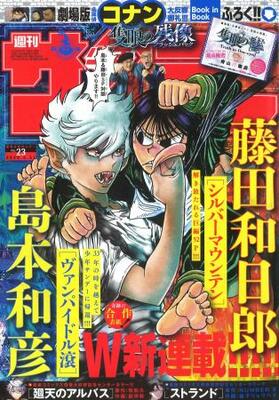

●記者 ここからは最新作「シルバーマウンテン」についてうかがっていきたいと思います。「永遠のライバル」である島本和彦先生と同時に連載開始ということで、話題になっていますね。3月にはトーク対決もされました。

▼藤田 やっぱり島本さんは、自分が劣勢な感じにして収まりをつけるのがお気に入りなのかなと思っています(笑)。負けた方が魅力が増すような形に持っていくというか。まあヤツのことはどうでもよくて(笑)、「シルバーマウンテン」はいわゆる、異世界ものですね。

●記者 異世界ものですか! 少し前の流行という印象があります。

▼藤田 小学生の時から、現代人が別のところに行って活躍する話、ものすごく好きだったんですよ。エドモンド・ハミルトンの「スター・キング」や、「ターザン」シリーズを書いたエドガー・ライス・バローズの火星シリーズの「火星のプリンセス」とか、「地底世界ペルシダー」なんてね。

「火星のプリンセス」は南北戦争時代のアメリカ兵が火星に行って、戦いに明け暮れる異星人の中からヒロインを助けるみたいな話で、当時は異世界ものというくくりはなくて、SFのくくりだったんですけどね。

●記者 だとすると、異世界ものが流行する中、参入したくて歯がゆかったのでは…。

▼藤田 そうですね、乗っかりたくて仕方なかったです(笑)。その後、今となっては後発だし、僕がやることもないかと思っていたんですけど、やっぱりやりたくて。

●記者 どんなお話なんですか?

▼藤田 僕の話ですからね、強いやつが向こうに行って、その世界で大暴れ…というのは同じなんですがね。

●記者 主人公は男の子ですか?

▼藤田 そうなんですが…。

●記者 どうやって異世界に行くんですか?

▼藤田 ただの異世界ものって、照れるじゃないですか(笑)。だからいったん違うところから始めています。天狗にかどわかされるって話が昔からありますよね。「仙境異聞」なんて好きでしてね。それを拝借して、天狗に仙境にさらわれた子どもが帰ってきて、江戸時代の国学者の平田篤胤に、仙境のことを報告しているという形にしました。

「また藤田和日郎が『うしおととら』みたいな妖怪譚やっているよ…って思ったら洋風のファンタジーだった!」とみんなに驚いてもらいたいなと思って、第1話を描きました。ここに現物がありますが。

●記者 うわあ、めちゃくちゃかっこいい絵ですね!

▼藤田 僕やっぱり、古流柔術とか中国拳法とか好きなんで、その達人がファンタジー世界に行く物語です。つまり主人公は、その道を究めた老人なんですよ。天狗に年齢をむしられて、子どもの姿でファンタジー世界に行く。85歳が75年をむしられるから、10歳。その元老人の人生の話を、江戸時代の平田篤胤が「ちょっとその話を聞かせてくれ」っていうところから始まります。

●記者 ヒロインもめっちゃかっこいい!

▼藤田 僕としては、「はやりものに乗ったな、藤田和日郎!」と言われるだろうと思って、それを念頭に置いて、ひねった始まり方なんですよ。「月光条例」とか「三日月よ、怪物と踊れ」とかは、読者のみんなに大いばりで「ほら、こんな話みたことないでしょ!? こういう世界もあるんだよ!」って描いていましたが、今回は「ちょっとごめんね」なんですよね(笑)。

●記者 なんでそんな…(笑)。

▼藤田 「君たちの周りにあふれかえっているのは分かっているんだけど、ちょっと読んでくれる?」みたいな気持ちです。漫画の世界だと、異世界ものなんて、すごくいっぱいあるじゃないですか。カレー屋さんが立ち並んでいるところに、カレー専門店を建てるような気持ちですよ(笑)。ちょっとやそっとの味付けの違いぐらいじゃ太刀打ちできないんだけど「だってここでカレー屋さんやりたかったんだもん」っていう気持ちで、そういう意味では今までとは違う新鮮な気持ちなんですよ。

【(4)未来をいいものだと感じてほしい】

●記者 藤田先生でも、新連載はそんなに緊張感があるものなんですね。

▼藤田 危機意識って、やっぱりありますよ。みんなに「またこれか」でくくられる可能性がありますもんね。だけどね、僕が基本的にやりたいのは、その世界観を出したいということではなくて、やっぱり強いやつが弱いやつを助ける話。僕は少年漫画でそういう話が見たいし、自分が続けたいので、「お試しでこういうのはどうですか…」って気持ちです。

長いこと漫画を描いてきた人間が、緊張感バリバリで、崖っぷちに引っかかっているような感じで描きますから、楽しんでもらえればうれしいです。

●記者 ニュアンスとしては、「うしおととら」「からくりサーカス」「月光条例」「双亡亭壊すべし」のどれかに似ていますか?

▼藤田 それとは違う味ですね。きっと僕は、じいさんばあさんが好きなんですよ。「うしおととら」のお役目様とか、「からくりサーカス」のルシールとか、「邪眼は月輪に飛ぶ」の猟師の鵜平とか、「瞬撃の虚空」(「藤田和日郎短編集(2) 暁の歌」収録)のサキサカとか、「月光条例」の岩崎徳三(岩崎月光の養父)とか。

●記者 「からくりサーカス」の占い師アルメンドラとかもいますね。彼女は他の漫画にもたびたび登場しています。

▼藤田 そうですね。僕からみてもはるか上にいる人の考えていることを描きたいなと思っているんです。「シルバーマウンテン」では、主人公たちの余裕のあるところとか、余裕のある言葉、いわば「名人ぜりふ」を見てもらったら、面白いかなあ。無敵な感じというか。

●記者 無敵ですか。

▼藤田 少年誌では負けたことのない読者に、青年誌では負けたことがある読者に向けて描きたいなと思っているんですけど、「シルバーマウンテン」では、未来をいいものだと感じてもらいたいですね。

もう一回いいますけど、世間を斬るつもりは全くありません。子どもたちが、ちょっと明日はマシかもと思ってもらえたらいいんです。

●記者 なるほど。主人公が老人なのにも意味がありそうですね。

▼藤田 その先達が子どもたちに向かって「その気になったら、ひょっとしたら、未来は嫌なことばっかりじゃないかもしれないぜ」ってことを伝える。

●記者 確かに、これまでの作品とは違った、言葉の重みを感じそうです。

▼藤田 僕みたいな少年漫画家が語れるのは「挑戦してみないまま終わっちゃうのは、すごい残念だぜ」ってことぐらいですよ。もちろん、「何でも向かって行って諦めないんだ!」ってことではなく、逃げる時は逃げないといけない。そこに新しい道があるかもしれない。もっと楽しいことがあるかもしれない。

だけど、頭のいい人は「どうせダメだろう」みたいな感じで、すぐに諦めムードに入っちゃうでしょ? 漫画家を目指しているやつもそうです。やってみないと分からないじゃないですか。登ってみて初めて、「あっちに自分の行く道があった!」と分かることもあると思いますよ(笑)。

●記者 私を含めて藤田先生のファンは、先生のそういう部分に惹かれているんだと思います。諦めない主人公たちのように生きたいと思うんですよね。

▼藤田 僕ね、なんかすごい好きな言葉があるんです。「東に遠けりゃ西に近い」って言葉なんですが。本当は当たり前なことの例えらしいんですが、間違って覚えていて。「東が遠ければ、今度は西に行ってみたらいいじゃないか」というふうに捉えていたんです。

間違った解釈ですけど、僕はこの考え方が例えようもなく好きなんです。行けなかったからこそ、こっちで見つけたってこともありましょうからね。いずれにしても、自分の足で歩いていかないといけないんですけど。

【(5)変にかっこつけてたら、魅力的にならないぜ】

●記者 最後に二つ、おうかがいしたいと思います。藤田先生にとって、漫画家という仕事の魅力はなんでしょうか。

▼藤田 やっぱり自分の作品の中で、読者を傷つけなければ、何をやってもいいことだと思います。登場人物も、せりふも、それが考えていることも、全て自分で作っていい。紙の中に無限の世界が広がっているわけですよ。しかも、自分の作品で、読者の心が動かせる。それってすごいことじゃないかと思うんです。技量次第で、悲しませたり、喜ばせたり、怒らせたりも。

●記者 心が揺さぶられる経験が、読者にとっても気持ち良かったりします。

▼藤田 高橋留美子先生や島本和彦先生からは、多くの発行部数を出す人の務めとして、表現にそれなりの気遣いというか想像力が必要だということを教わりました。例えば、災害に見舞われた人に、災害を想起させないようにするとか、悲しんでいる人に気を使ったりとか。

漫画は全部自由じゃないけど、それでも広いと思います。その宇宙の中で、ある意味で自分は神として作品が作れる。これは面白いですよ。

●記者 もう一つは、藤田先生の中に「怪物」はいるのでしょうか?という質問です。

▼藤田 怪物ですか?

●記者 「三日月よ、怪物と踊れ」の主人公メアリーの中にいた怪物です。35年間走り続けられてきた藤田先生には、自分を突き動かしている何かがあるのではないかと思うのです。情熱というか、ほとばしる思いというか。

▼藤田 怪物なんかいるのかなあ…。僕には自分の漫画が一番面白いと思っている肥大した自我みたいなものはありますけど、それは漫画家はみんな持っていると思います。だから隠してもいないし、恥ずかしくもありません。

発行部数とか、人気の度合いとかは置いておいて、みんな一番だと思っている。だから僕、同業者とけんかになりませんもん。「あなたは自分が一番面白いと思っているんでしょ? 僕もだよ。お互い、しゃーないわなあ」みたいな(笑)。

●記者 藤田先生は本当に、他の漫画家へのリスペクトにあふれていますね。

▼藤田 僕、好きなものが変わらないんですよ。石川賢先生とかモンキー・パンチ先生とか、高橋留美子先生とか、細野不二彦先生、吉田聡先生が描いた楽しい話、面白い話、ちょっとエッチな話が宝物のようで、今も子どもの頃のモチベーションが変わっていません。

言い方を変えると、悪い敵が出てきてやっつける漫画しか描けない。これからもずっと、敵をバーンとやっつける話を描いていくはずです(笑)。

●記者 本日のインタビューを通してずっと感じていたのですが、藤田先生は、ありのままを包み隠さずさらせる、強い方だと思いました。

▼藤田 漫画のキャラクターって、変にかっこつけてたら魅力的になりませんわね。本音を言ったり、素の自分をさらけ出したりする以上は、漫画家も心を閉じて、偉そうに見えちゃダメですよねえ(笑)。

●記者 とても藤田先生らしい考え方です。

▼藤田 こっちは面白がってもらいたいから、極論を言えば笑われてもいいんです。僕は、自分もいい年になってきたからそろそろ評価がほしいとか、全く思いません。何の賞も要らない。漫画を読んで、楽しんでくれればいいんですよ。「おもしれーな、こいつら」が一番の幸せです。

自分の作品がアニメやミュージカルになっても、油断はしません。漫画の読者は厳しいですから。面白くなかったら人気が出ない。「エンゲキブのあのシーンで泣いたんです」とか「このキャラクターが、このシーンがかっこよかったです」と言い続けてもらえるように、これからも必死で頑張ります。

【あとがき】

このインタビュー記事では紹介できませんでしたが、未読の方は1988年にサンデーに掲載された「メリーゴーランドへ!」を読んでみてください。藤田先生の多くの魅力が、手に取るように分かる作品です。デビュー作「連絡船奇譚」や、「からくりサーカス」の原型とも言える読み切り「からくりの君」も収録された「藤田和日郎短編集(1) 夜の歌」に収録されています。また、「黒博物館」シリーズについては、「黒博物館 図録」(藤田和日郎著)に詳しいインタビューが収録されています。(取材・文=共同通信 川村敦)

ポストする

ポストする